Людмила Максимчук

«Праздник», 2005, 2024

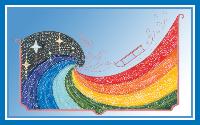

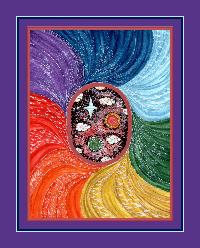

Эта книга – для детей и взрослых, рассчитана на читателей любого возраста. Многих из них заинтересуют разноплановые стихотворения и короткие занимательные рассказы. В книге использованы личные авторские материалы, наблюдения за жизнью ребёнка, отражены особенности детского восприятия мира. Книга пронизана любовью к природе, теплом воспоминаний о детстве, искренностью отношений между родителями и детьми. Идея раскрытой радуги сопровождает всё повествование, символизируя собой идею мира и добра, заложенную в природе. Авторские иллюстрации живо участвуют в повествовании.

Воспоминания о своем детстве, о детстве моей дочери, интерес к другим, современным детям, подтолкнули меня к «Празднику».

Сами устройте себе праздник в своей семье – такова идея книги.

Изображение раскрытой радуги сопровождает повествование, символизируя собой идею мира и добра, заложенную в природе и человеке.

Книга рекомендуется для семейного чтения.

Пусть праздник будет в каждом доме!

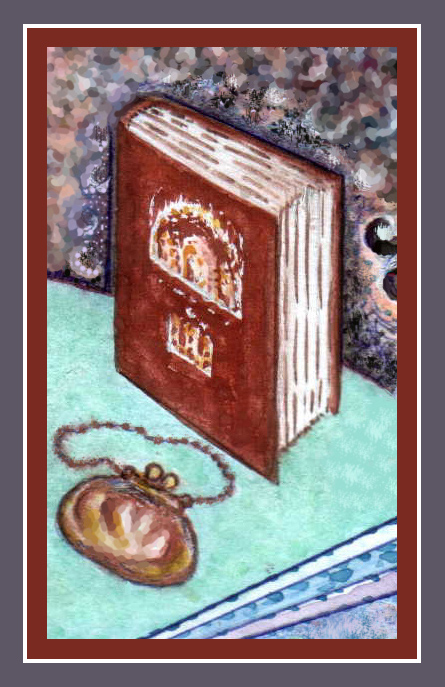

Как хорошо вечером, после ужина, собраться в кругу своей семьи,

поговорить по душам, раскрыть альбом с семейными фотографиями,

вспомнить о своём детстве,

почитать вместе с детьми славную, добрую книжку!

И ВОТ…

Людмила Максимчук

написала стихотворения,

детские рассказы, записала беседы с дочерью

и нарисовала иллюстрации, чтобы получился

настоящий праздник

для всех детей и взрослых

***

Все взрослые когда-то были детьми,

но их детство осталось вместе с ними.

Все дети когда-нибудь станут взрослыми

и детство своё запомнят навсегда.

Наше детство и память о нём - это и есть

ПРАЗДНИК

Стихотворения

Девять негритянских спиричуэлов

Беседы с дочерью

Несколько историй, записанных позже

Картинка моего детства

***

Несколько историй, записанных позже…

1. Две истории, случившиеся на море

Урок на воде

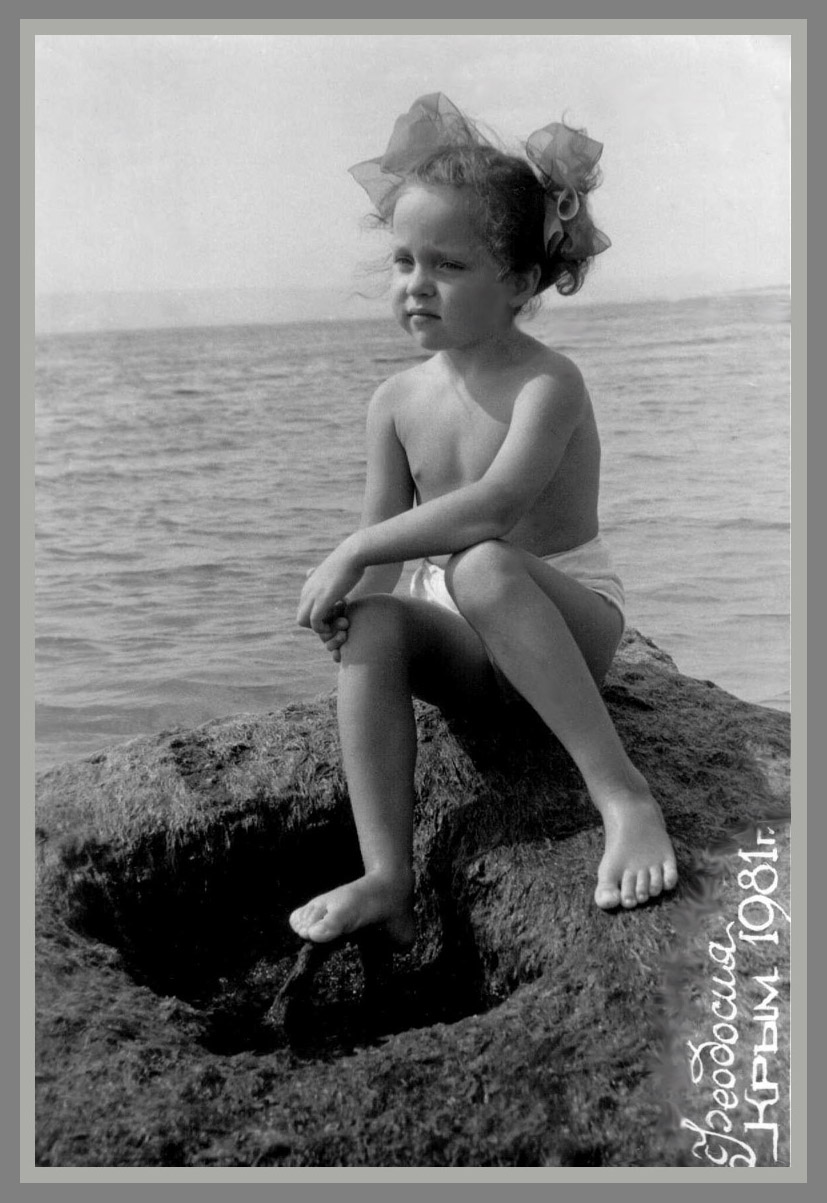

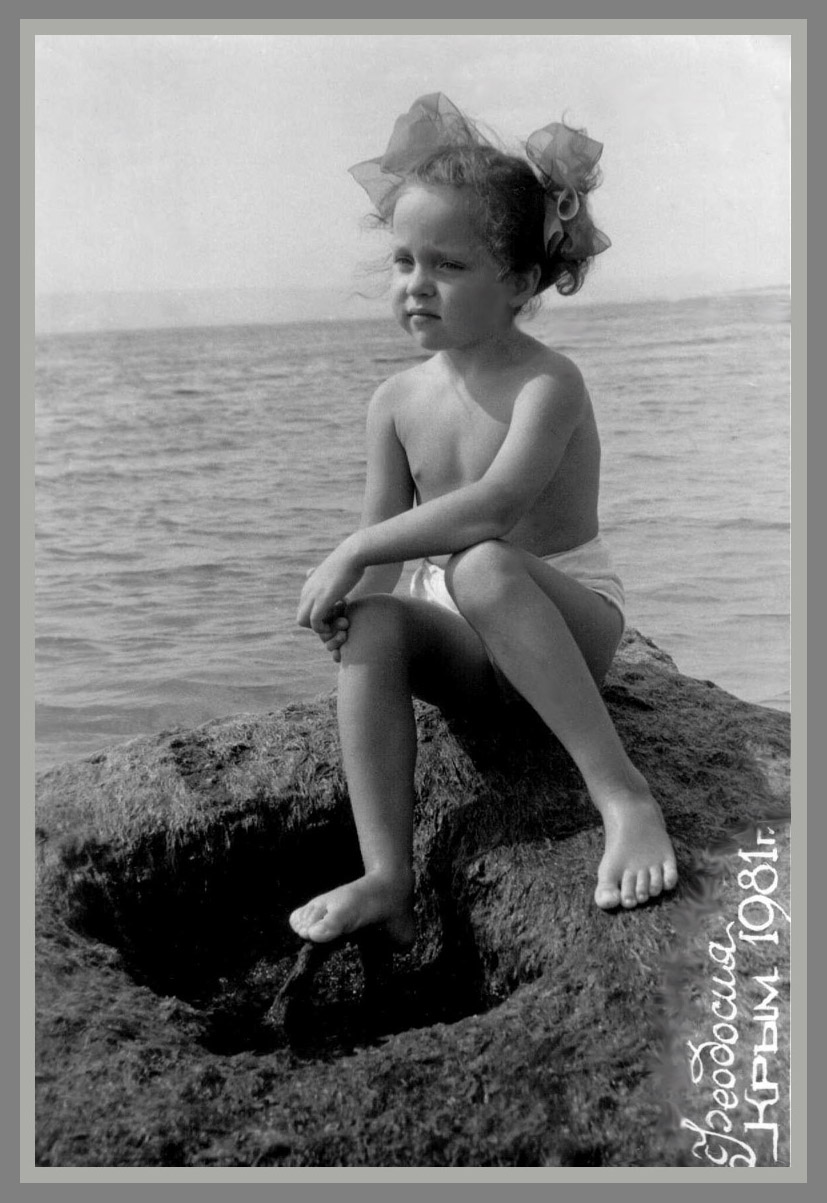

Первая маленькая история произошла в июле 1979 года, когда мы с Машей отдыхали в Дальних Камышах, в окрестностях Феодосии. Здесь наша семья привыкла отдыхать уже несколько лет подряд. Сюда возили нас с братом в нашем детстве, сюда же мы потом приезжали с мужем, а теперь вот – с ребёнком. Что и говорить, какой восторг вызывало у Машеньки всё, что она впервые испытала и увидела в своей детской жизни! Она с интересом вглядывалась в морские дали, весело бегала по горячему песочку дикого пляжа, баловалась и плескалась в солёной воде. Всё было в новинку, всё было здорово. Почти с утра до вечера мы с ней проводили на море. Шёл день за днём, впечатлений становилось больше и больше.

Жаль, скоро наступит время, когда придётся уехать!

С моей же стороны во всём этом с самого начала присутствовал практический интерес: пора научить ребёнка плавать. Чем меньше оставалось дней отпуска, тем чаще я стала задумываться о том, успеем ли мы решить такую задачу, о которой знала только я. Машеньке только что исполнилось три года, и пора бы… Раньше учить её плаванию было особенно некогда, да, пожалуй, и негде в условиях средней полосы: короткое лето, мало тепла. А тут…

Было заметно, что сама она очень хотела плавать, но оторваться от дна никак не решалась. Барахталась у самого берега, болтала руками и ногами, делала вид, что плывёт. Плавательные круги, игрушки и другие подобные «подпорки» только мешали делу. Несколько раз я пыталась научить Машеньку двигаться в воде правильно, а она всё никак: «включался» тормоз охраны от неожиданностей.

Время шло, и вот однажды, выбрав момент, я решилась на смелый поступок:

– Держись за меня. Положи руки на мои плечи, болтай ногами, я поплыву подальше и заодно тебя прокачу.

– А мне страшно будет!

– Нет, не будет. Ведь я хорошо плаваю, а ты – лёгкий груз. Главное, помогай мне, делай движения ногами, как делала это, передвигаясь на руках по дну.

Маше было очень заманчиво проплыть подальше, и она рискнула. Не то что положила руки на мои плечи, а просто ухватилась, вроде как краб клешнями. Я отплыла довольно глубоко, но так, что мои ноги ещё доставали дно, а её – уже нет. Она привыкла к такому катанию, перестала бояться.

– Ну, как? – спросила я.

– Ой, здорово!

Чувствовалось, что она хорошо держится на воде, осталось чуть-чуть… Тут я быстро перевернулась на спину, выскользнула в сторону и оставила Машеньку, которая продолжила движение по инерции, без всякой опоры. Нужно было видеть её глаза! И, конечно, нужно было видеть, как она, не ожидавшая от меня такого поведения, не стала беспорядочно бить руками и ногами по воде, теряя плавучесть – именно этого я так боялась! – но, напротив, преодолев панический страх и сумятицу переживаний, в течение нескольких секунд выправилась и почти правильно, по-собачьи доплыла до берега.

Зато – что я от неё услышала, можно только представить! Тем не менее, немного поиграв на песочке, она снова вошла в воду и тут же вернулась назад. Я сделала вид, что не наблюдаю за ней. Маша стала играть и возиться с ребятами у самого берега, но играли дети недолго. Девочке покоя не давала мысль: плавать самостоятельно. Маша отдалилась в сторонку, а потом свернула к самой кромке берега, зашла подальше в воду. И вижу: осторожно плывёт вдоль берега на маленькой глубине, часто останавливаясь и отдыхая. Это уже что-то!

Вскоре я научила её плавать по правилам, насколько умела сама.

– Мама, ты, конечно, жестоко со мной обошлась. Как ты могла? А если бы я утонула! – то и дело напоминала мне она.

– Ну что ты! Нет, ты бы ни за что не утонула, – уверяла её я. – Ведь ты и сама была почти готова к плаванию, и я бы не дала тебе утонуть, не сомневайся. Теперь ты плаваешь, а это – большое дело. Воды на свете гораздо больше, чем земли. Каждый человек должен научиться плавать, а как же иначе – в море, в озере, на реке. Понимаешь?

Она, конечно, понимала. Плавать ей понравилось. В течение всего оставшегося времени она закрепляла своё новое знание. Для своего возраста научилась плавать хорошо – то есть поначалу просто держаться на воде. С тех пор Машенька воды не боялась, а я получила некоторую уверенность в том, что она сможет уберечь себя на воде и впредь.

Чужой кошелёк

Вторая маленькая история случилась в августе 1980 года, когда мы с Машенькой проводили замечательные дни в Геленджике. Как раз зимой, после операции аппендицита, к Маше привязался бронхит, и она долго ещё болела. Врачи говорили: «Хорошо бы на море, но чтоб не очень жарко». Машеньке, конечно, очень хотелось на море, позагорать и поплавать. На этот раз удалось купить семейную путёвку в Геленджик, в туристическую гостиницу «Солнечная». Сразу мы приехали с ней вдвоём, а Володя должен был подъехать позже. Устроились мы неплохо, кормили вполне прилично, фруктов полно, море рядом. Купаться и загорать – это можно было с утра и до вечера.

Чего же больше?

Маша никогда не бывала в таких местах, где сразу вместе отдыхало такое количество людей. В Крыму, в окрестностях Феодосии, мы снимали небольшую комнату у хозяйки, и народу во дворе и на море было не так уж много. А в этом пансионате всё рассчитано на массовый заезд отдыхающих и обустроено иначе. И сам номер, где мы жили, оказался просторным, удобным, и холлы многоэтажного здания были спланированы с размахом. Несколько помещений для столовых, залы для игр, для концертов – словом, вся организация отдыха была «подстроена» под туристов, которых становилось всё больше и больше.

Маша поначалу всему удивлялась: необычно, непривычно, интересно. Так и ходила иногда, раскрыв рот от удивления. Ребёнок есть ребёнок! Детскому любопытству не было пределов: и туда хочется заглянуть, и здесь поинтересоваться новеньким. Детские площадки – этим никого не удивишь. Особенно понравились прогулки по парковой зоне отдыха.

Я показывала Машеньке на небольшие аккуратные урны, расставленные по всей территории и ничуть не портившие общего вида. Эти урны стилизованы под пингвинов с широко раскрытым клювом.

– Не забывай закрывать рот вовремя, а то останешься, как этот пингвин, с раскрытым навсегда ртом, – говорила я.

– Прямо как урна?

– Даже если и не прямо таким, а похожим на него, так разве от этого легче будет? Следи за собой сама.

За собой следила она, конечно же, плохо, а удивляться можно на каждом шагу. Ещё и ещё раз мы отмечали, как здесь здорово: живописная растительность, мягко очерченные горы, красивые парки. Море прекрасно в любую погоду! Весёлые развлечения на пляже, устроенные специально для детей, вызывали массу удовольствий. А детей в Геленджик приехало, наверное, несколько тысяч, и все разного возраста. Пляж с утра до вечера усыпан густо, и мы с Машенькой старались устроиться подальше от основной массы отдыхающих. Находили местечко в сторонке, но поближе к линии моря, чтобы никому не мешать и чтобы купаться можно было рядом – легче за ребёнком следить.

А ребёнок из воды не вылезал. По соседству обычно размещались одни и те же компании, и все понемногу привыкли друг к другу. Через некоторое время, однажды придя на пляж, мы обнаружили, что рядом с нашим привычным местом отдыха появились новые лица. Это оказалась молодая семья – юные супруги с маленькой девочкой, которой на вид было чуть больше годика. Они сегодня приехали из Воркуты, там сейчас холодно, а тут тепло и солнечно. Хотели бы устроиться где-то основательно, но пока не удалось. Поэтому пришли сюда передохнуть и искупаться. Ну, что же, будем соседями.

Сначала Машенька попробовала играть с новенькой девочкой, что тут же показалось неинтересным – деточка слишком мала.

И Маша ушла к другим детям. Спустя час-полтора родители попросили меня:

– Если вы пока не уходите, могли бы присмотреть за нашей Катенькой? Хотим отойти на пару минут, купить чего-нибудь на обед. Скоро вернёмся, не затрудним надолго.

– Хорошо, – не слишком охотно согласилась я. – Но справлюсь ли я с вашей Катенькой?

– Конечно! Мы быстро…

И ушли, оставив свои вещи, то есть не только полотенца и ласты с маской, а ещё и большую, дорожную, плотно укомплектованную сумку. Само собой, на покрывале осталась сидеть Катенька, окружённая игрушками, и в руках у неё… переливался всеми цветами радуги огромный, модный в те годы кошелёк типа портмоне. То ли я его сразу не заметила, то ли девочка его случайно вытащила из каких-то других вещей – не вспомню. Что это именно кошелёк, мне бросилось в глаза не сразу. Но когда я это поняла, попробовала осторожно отнять его у девочки, дать в руки какую-нибудь другую игрушку. Не тут-то было! Катенька ни за что не хотела выпускать кошелёк из рук и, когда я попробовала ещё раз переключить её внимание на яркий мячик, завопила на весь пляж. Я обернулась, далеко ли ушла Маша, ведь за ней нужно следить зорко!

Но Маша пока ещё не успела никаких дел натворить, а только направлялась в сторону наших соседей по столовой, которых узнала издалека. Я громко окликнула её, и она подошла:

– Ну что, и отойти нельзя?

– Можно, только помоги мне. Видишь, что творится? Как быть?

– Мама, мне непонятно: при чём тут я? Но как такую крошку можно доверять чужим людям? – Маша рассуждала правильно, почти по-взрослому. – И зачем у неё в руках деньги?

Я посмотрела – и в самом деле, Катенька успешно раскрыла этот сказочно красивый кошелёк и стала вытаскивать из него… Ничего себе! Зелёные купюры достоинством в пятьдесят рублей торчали уголками из наружного кармана. Это были очень большие в то время деньги! Тут уже я не выдержала и отняла у неё всё, что было в руках. Чего же я добилась? Катенька всем своим видом выражала неудовольствие, приготовилась плакать.

И если раньше на эту сцену смотрели только ближайшие отдыхающие, так теперь происходящим заинтересовалась почти половина пляжа. А Маша тем временем под шумок сбежала куда-то, чтоб подальше с моих глаз… Как только я отняла кошелёк, Катенька сползла на самый край покрывала, разбросала по песку все свои игрушки, встала в полный рост, вдохнула побольше воздуха и принялась так кричать и плакать, что покраснела, как маленькая тугая вишенка: вот-вот лопнет кожура и мякоть брызнет спелым соком! Я по-настоящему испугалась, как бы ей плохо не стало, и отдала обратно это несчастный кошелёк.

Правда, у меня мелькнула мысль вынуть все деньги и отдать ей пустой кошелёк. Но как я могла так поступить? Ведь это чужие деньги. И куда я их положила бы?

Получив желанную игрушку, Катенька тут же успокоилась, села на старое место, раскрыла кошелёк. Уже молча вытащила первую купюру и бросила на песок. Недолго думала, посмотрела на меня и… вытащила следующую бумажку. Удивительно, но купюр другого достоинства там не было – все по пятьдесят рублей! Казалось, что их – несметное количество. Как же это? И что же думали её родители, когда оставили мне ребёнка с такой суммой денег?! Права, права моя Машенька: разве можно незнакомому человеку настолько доверять? Кстати, а где мой-то ребёнок? Вижу – вдалеке возится с ребятишками у самой воды, строят что-то из песка. Ну, ладно…

А весь народ прямо потешался над нами с Катенькой! Я уже не протестовала, а молча подбирала бумажки и подпихивала их под покрывало. Хорошо, хоть ветра не было! Только где же эти бесшабашные родители? Они, наверно, забыли, что оставили в этом кошельке все свои сбережения. Или что же, в той Воркуте деньги зарабатывают мешками? А вдруг прямо сейчас откуда-нибудь появится некто злоумышленник и отнимет эти деньги у нас с Катенькой? Или вообще, соблазнившись увиденным, какие-то бандиты вдруг схватят детку, а деньги – в придачу… А что? Запросто, тут такое бывает, наверное, запросто! Да, а если родители вообще не вернутся, куда мне обращаться – со всем этим?

Чего только в голову ни лезло, пока я дождалась возвращения безответственных взрослых! Наконец вижу: со стороны центрального входа по пляжу идут мои знакомые воркутяне, если я их правильно назвала, очень весёлые и довольные. Что-то жуют на ходу, в руках несут пакеты и свёртки. Я вздохнула с облегчением. Когда подошли, я всё рассказала, да они и сами всё увидели. Странно, но это их ничуть не удивило. Неспешно собрали все бумажки в кошелёк, который Катенька отдала им с лёгкостью, и сказали:

– Да какие ж это деньги? Тут всего-то – на несколько дружеских обедов с коньяком и шашлыками!

Вот это да! И правда, я, скорее всего, мало чего в жизни видела и понимала до сего дня. Понимаю, однако, что на юг едут люди с разным достатком, с разным отношением к детям, к деньгам, ко всему другому, и теоретически такое вполне возможно, но…

Воркутяне мои недолго позагорали, искупались, окунули пару раз свою Катеньку. Потом моментально собрались – как по сигналу – и уехали куда-то.

Как всё у них быстро и легко выходит!

Мы с Машенькой тоже успели позагорать, поплавать, обсудить только что случившееся. Потом собрались и пошли на обед в нашу столовую. Шли мимо пёстрых пляжных топчанов, мимо колоритного южного базарчика, продолжая беседу. Правда, по дороге невольно задержались возле тех почти натуральных пингвинов, которые так и не успевали закрывать рот от постоянного удивления всему, что происходит на их глазах с живыми людьми…

2. История о новой покупке и не только о ней…

Трельяж упал!

Этот трельяж я запомнила надолго.

Когда осенью 1980 года мы переехали из Шелепихи в новую квартиру в Тушино, пришлось обустраиваться заново и покупать кое-что из мебели. Наша старая мебель была очень простой, купленной когда-то хаотически, далеко не новой. Мебель, да и всё остальное, купить тогда было трудно, иногда почти невозможно. Мебель переездов не любит, и кое-что мы оставили на старой квартире, вернее, старым соседям. Зато наше изумительное пианино марки «Заря» переживало уже не первый переезд, не теряя качества звука и настройки. Знало, что вскоре пригодится ребёнку! Вообще, было трудно достать любые хорошие вещи, а мебель – особенно. Нужны были какие-то очереди и записи в магазине, чтобы получить талоны или попасть в особые списки на мебельный гарнитур, а то и на отдельные предметы мебели.

Можно было месяцами в тех очередях стоять, в тех списках отмечаться. А на работе – чтобы получать возможность купить другие товары – попасть в милость начальству, которое распределяло эти блага. Случалось, люди и сами изредка доставали кое-что. Помню, Владимиру Михайловичу товарищи помогли купить мебельную стенку в комнату к Машеньке. Новую же кухонную мебель мне удалось купить в мебельном магазине возле моей работы – совершенно случайно. Но наконец почти всё старое и новое уже было расставлено по местам. Осталось купить то, о чём думалось давно, – трельяж. Трельяжа у нас никогда не было. То есть зеркала были, и немало, но, когда что-нибудь шьёшь, или примеряешь какую-то вещь, или делаешь сложную причёску из длинных волос, без трельяжа обойтись нельзя. Шила я довольно часто, и трельяж был необходим. При взгляде в боковые зеркала сразу видно, что не так, где криво, где косо, а что – идеально. Правда, трельяж занимает довольно много места, и раньше, в старой квартире, его было бы некуда поставить, а здесь – в самый раз. Маша и Володя давно уже знали, как мне хотелось видеть у нас в доме трельяж, но где же его взять?

Заходила я всё в тот же мебельный магазин, что возле моей работы, и однажды вижу: стоят два трельяжа, первый из которых – уже с табличкой «Продано», а второй – ещё в продаже. Обрадовалась, выписала чек, вернулась на работу занять денег. Деньги нашлись, и вот – привезли покупку домой, для этого меня даже с работы отпустили. Володя и Машенька обрадовались моему приобретению. Правда, распаковывать трельяж тотчас же, в тот вечер, времени не нашлось. Была пятница, и мы решили, что этим вопросом займёмся завтра, в субботу. Машенька, которая не видела ещё в нашем доме такого чуда под названием «трельяж», торопила события, беспрестанно ныла и просила:

– Мам, ну скорее снимите все эти бумаги, развяжите верёвки! А что там за бумагами укутано?

– Зеркало. Даже не одно, а три.

– Как, целых три? А зачем?

– Потом увидишь. Пока подожди, не до того.

– А можно я тебе буду помогать или сама всё распакую?

– Да нет же, тебе одной это не под силу. Займёмся вместе. А пока близко не подходи и с мячом рядом не играй.

Нет, уговорить Машу было трудно, она так и крутилась рядом, подсматривала во все щёлочки под картонную упаковку – что там, внутри? На другой день – в субботу – с утра у меня нашлись другие дела, а до трельяжа дело опять не дошло.

Володя уехал на работу, а Маша, едва проснувшись, уже крутилась возле трельяжа. Она долго изнывала и канючила, подгоняя меня. Тут мне пришлось оставить плиту, кухню и всё прочее, обратиться к центру внимания. Вместе с Машенькой мы приступили к делу, стали распаковывать. Бумаг и картонок – целый ворох. Внутренние стеклянные полочки упакованы плотно и привёрнуты капитально к боковым стенкам, тут скоро не получится. Но зеркала мы «освободили» довольно быстро. Маша была в восторге:

– Ура, как хорошо и высоко всё видно!

В это время на кухне зазвонил телефон, и я ушла. Заодно проверила, что там варится на плите. Звонили по какому-то важному делу, и разговор затягивался. А из комнаты уже раздавались подозрительное сопение, шуршание и жалостные зазывания Маши. У нашего телефона тогда длинного шнура не было, радиотелефонов в природе не существовало, а прекратить разговор я почему-то не могла. Из комнаты же доносились всё более подозрительные звуки.

Вскоре раздался сильный хлопающий стук и тут же – Машин крик:

– Мама, трельяж упал!

Ну, в таком случае я всё побросала и прибежала в комнату. Что вижу? Развалены все стулья, раскиданы картонки и верёвки. Трельяж как стоял, так и стоит. На кровати, как раз перед трельяжем, сидит Маша в колготках и в футболке, с гофрированным бантом из упаковочного пергамента на голове – так она самостоятельно распаковала стеклянные полки. Её платье вывернуто наизнанку и висит… на створке трельяжного зеркала, тапочки разбросаны в разные стороны. Я быстро оглядела остальное и убедилась, что ничего страшного не произошло.

– Маша, что всё это значит? – спросила я строго.

– Ничего не значит, – отвечала она, снимая с головы бумажный бант.

– Ты что мне кричала?

– А что?

– Как что? Какой трельяж, куда упал? Признавайся! – я никак не могла успокоиться.

– Чего признаваться… Ты хотела бы, чтобы он и вправду упал?

– Да ты что, не понимаешь, как меня испугала!? А главное, зачем? – не могла понять я.

– А затем, что если трельяж упал, так ты сразу же испугалась и прибежала, а как меня тут оставить одну – так ничего? – Маша с осуждением смотрела в мою сторону.

– Как это одну? Да я рядом – через стенку. И что ты тут устроила, что кругом творится?

– А ничего особенного. Это было представление. Я тут перед зеркалом прыгала – проверяла, красиво ли у меня получается, а ты всё не приходила.

– Ну и что, сама себе понравилась? А про меня подумала, про то, как меня расстроила? – не унималась я.

– Да я расстраивать тебя не хотела, и неужели ты не успела догадаться, что если бы и в самом деле упал этот твой трельяж, то грохоту было бы до первого этажа? Да и как вообще его можно уронить?

Вот об этом я действительно не подумала: уронить такую вещь – надо силы иметь. Мы быстро довели дело до конца, убрали бумагу, расставили стулья, навели общий порядок.

Красиво стало! Когда уже причёсывали Машеньку перед новыми зеркалами, она поняла все их преимущества. Да и заниматься шитьём – с примерками – удобнее стало. Вскоре к этому трельяжу все привыкли, как будто он всегда здесь и стоял: к хорошему и удобному привыкаешь быстро.

Однако потом, в самое не подходящее время, Маша мне часто припоминала всю эту историю. Говорила, что какой-то несчастный трельяж для меня вдруг оказался важнее всего остального. И уже гораздо позже, в каких-то других похожих, но несерьёзных случаях, мы вместе часто шутили:

– А, это опять трельяж упал!

-

3. История, случившаяся с внуками

Колесо обозрения

Уже через несколько лет я записала эту неприятную историю начала лета 1983 года, когда мои родители ездили в Крым с внуками Романом и Машей. Тогда Роману исполнилось шесть лет, а Маше – семь. Дедушка с бабушкой решили оздоровить внуков – и всё бы замечательно, но... Был конец мая, и Маша начала сдавать вступительные экзамены в Тушинскую музыкальную школу. Машенька успела пройти первый тур, а второй – только собиралась. А тут как раз из Новгорода Великого приехали на своей «оранжевой машине» дедушка с бабушкой, да ещё и с Ромочкой. Приехали в столицу специально за Машей, так что не отдать им ребёнка было нельзя. Они бы этого просто не поняли. А Маша была и рада, что никакие «туры» проходить больше не надо, что скоро увидит море, будет купаться и всё прочее. Через три-четыре дня они уже добрались до места, в те самые Дальние Камыши, в окрестностях Феодосии, которые нашей семье так пришлись по душе.

Я сразу очень переживала о том, что Маша «пролетает» мимо поступления в музыкальную школу. Потом не однажды говорила:

– Машенька, да нам всем просто повезло, что тебя осенью взяли в музыкальную школу без второго тура! А так прокаталась бы на море да год бы потеряла. Удивляюсь моим родителям, как это они могли так недальновидно поступить, ведь я просила их ехать позже, да они меня не слушали.

– Мама, а ты знаешь, что бабушка говорила? Что такую способную девочку и так возьмут. В Новгородской музыкальной школе точно взяли бы. Представляешь? Так они с дедушкой даже и не удивились, что меня и в самом деле приняли, хотя половину экзаменов я не сдавала.

– Да, это на моих родителей не очень похоже, ведь меня они воспитывали в строгости, и чтобы вместо учёбы было гуляние – ни-ни! Значит, ты-то уже теперь оценила, как вам с Ромочкой повезло? А ведь вели-то вы себя там не очень хорошо, как мне помнится…

Уже в который раз мы вспоминали прошедшее лето, и я давно чувствовала, что Маша спотыкается на каких-то моментах своих воспоминаний. А в этот раз она сразу сникла, явно припомнив что-то серьёзное:

– Мама, знаешь… Хоть и давно это было, но я всё помню. Мы, конечно, не очень-то хулиганили, но иногда… – она посмотрела на меня испытующе. – Только ты не ругайся!

– Значит, мне очень мало известно про ваш отдых? – заинтересовалась я. – Ну, давай рассказывай, чтобы я не переспрашивала дедушку с бабушкой по междугороднему телефону!

– Ну, что рассказывать… – чувствовалось, что ей хочется высказаться, потому что совесть покоя не даёт. – Ну, купаться бегали иногда без разрешения… Ну, однажды я в огороде в безобразно грязную канаву провалилась – нечаянно, так меня потом из шланга всем двором отмывали, да про это я уже говорила тебе… Ну, за котами гонялись, ну, фрукты немытые ели, ну, всякие другие фокусы устраивали…

– Про другие – рассказывай! – настаивала я.

– Мама, только не ругайся, потому что дедушка нас за это так потом лупил – ужас! – предупредила она, умоляюще глядя на меня.

– За что – за это?

– Мам, ведь мы однажды деньги у дедушки стащили, чтоб на каруселях покататься.

– Ничего себе! – у меня не хватало слов…

– Нет, понимаешь, это мы от отчаяния.

– Как это?

– А так. Мы не виноваты. Мы сто раз просили дедушку с бабушкой, чтобы они нас покатали на качелях, на каруселях – и на всяком остальном в луна-парке. Мы почти каждый день ездили на машине мимо этого парка то на рынок, то по каким-то взрослым делам, и дедушка говорил, что времени нет, что в другой раз. И мы видим уже, что скоро уезжать, а мы так и не попадаем туда. Ужасно обидно! Вот мы и решили аккуратно взять немного денег из кошелька у дедушки – на время.

– На какое время? Как это – взять без спроса?

– Ты просто не понимаешь. Ну, мы потом хотели признаться. Ты не представляешь! Луна-парк – близко, сразу за поворотом на посёлок Приморский, возле бара. И мы думали: быстро сбегаем и вернёмся, никто и не заметит.

– То есть взяли деньги, потихоньку ушли…

– Нет. Взяли деньги вечером, а утром, когда во дворе все шумели и галдели, мы сказали, что прогуляемся быстренько на море и вернёмся. А на море нас иногда одних пускали, если ненадолго. Так мы и побежали в луна-парк. Нет, ты даже не представляешь, как там было здорово! Мы просто душу отвели, бегали от одного аттракциона к другому, прямо…

– Прямо вроде как в жизни ничего подобного не видели! А как же вам билеты продавали? Неужели никто не поинтересовался, откуда у детей деньги?

– Очень даже поинтересовались, и не просто откуда деньги, а откуда такие большие деньги! Ну, про деньги-то ещё ладно. Спрашивали, почему мы одни, без взрослых. Но мы чего-то там наплели-насочиняли, особенно я.

– Какой ужас!

– Это ещё не ужас, а весь ужас был потом. Когда мы уже везде покатались и всё посмотрели, осталось одно «Колесо обозрения», самое лучшее, что там было. Мы уже спешили, чтобы нас не хватились, и решили, что после этого – сразу же пулей бежим домой! Вот тут-то… А ведь как же было красиво смотреть на море, на горы, на весь берег – так отлично было видно с высоты! Почти как в кино! Или как с вертолёта! Но когда уже спускались на землю, в самом низу, и осталось только сойти, «Колесо» немного задержалось на маленькой высоте. Тут мы вдруг видим, что перед нами стоит дедушка и уже прямо приготовил ремень! И сбежать никуда нельзя.

– Да… Какой ужас!

– Вот уж точно ужас, на глазах у всех. Народу – кошмар, как много вокруг. Ты даже не вообразишь, что было дальше. Дедушка нас привёл домой и наказал капитально. А бабушка сказала, что она и представить себе не могла, что мы окажемся способными на такое нечестное дело. Сказали, что больше никогда нас с собой не возьмут. Сказали, что в первую очередь виновата я, потому что старшая. Теперь велели: со двора – ни ногой. Мы с Ромой уже и пожалели, что так поступили.

– Не понимаю, почему же нам с Володей дедушка с бабушкой ничего не рассказали? Вообще – много говорили, но про этот случай даже не вспоминали.

– Мам, да ты пойми, нам здорово досталось. Ведь мы и так были жутко наказаны. Переживали. Думали, что дедушка нас вообще никогда не простит. На другое утро я и думать не думала ни о чём хорошем, а Рома вообще говорил, что нам море уже «не светит». Мы уже приготовились «скиснуть» во дворе. И – представляешь? Дедушка скомандовал: быстро завтракать – и все на пляж! Простил, значит. А бабушка ещё и вкусно так накормила. А ведь мы того не стоили!

– Ах, вы, безобразники! Ведь вас точно нельзя было отпускать в такую даль и с таким непослушанием. И эти деньги, и сами приготовления к похищению… Не знаю, как это и назвать! Меня с детства приучили к жёсткой мысли: чужого брать нельзя. Так что же, я тебя приучала к другому?

– Да ладно уж, мам, всё и так понятно. Уже давно всё обсудили, и детей простили, и взрослые успокоились. И урок нам был хороший.

– Надолго ли?

– Ой, не знаю. То есть знаю, не беспокойся… Только тогда мы с Ромой поняли, что нас всё же любят, несмотря ни на что, всегда прощают и даже если наказывают, так за дело. А плохого нам никогда не хотят!

Закончив рассказ, Маша вздохнула с облегчением и спросила:

– А папе… нужно об этом рассказывать?

– На твоё усмотрение, – ответила я.

Так до сих пор и не знаю, рассказала она ему или нет.

-

4. История о самостоятельном поступке

Поездка на концерт

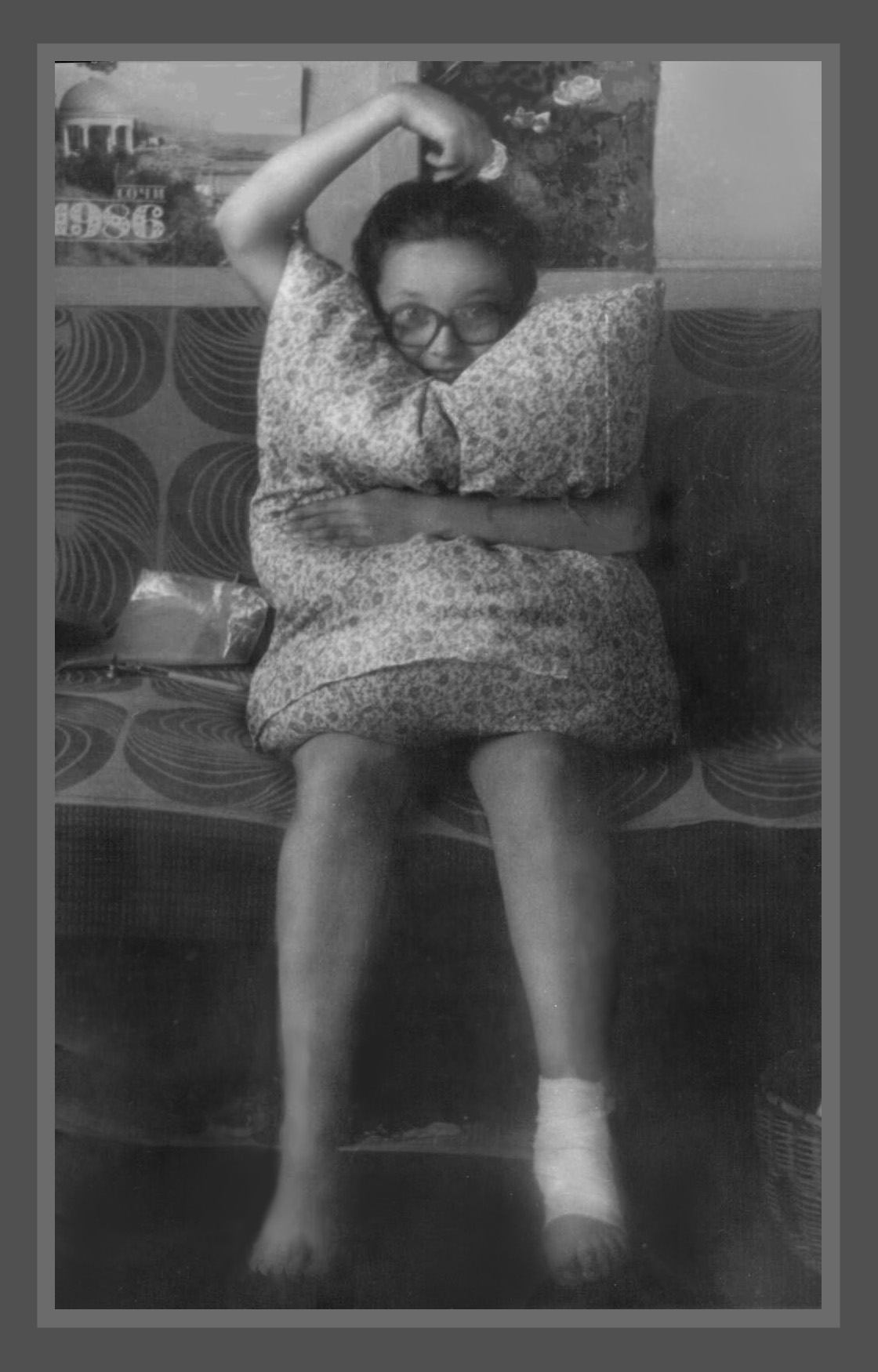

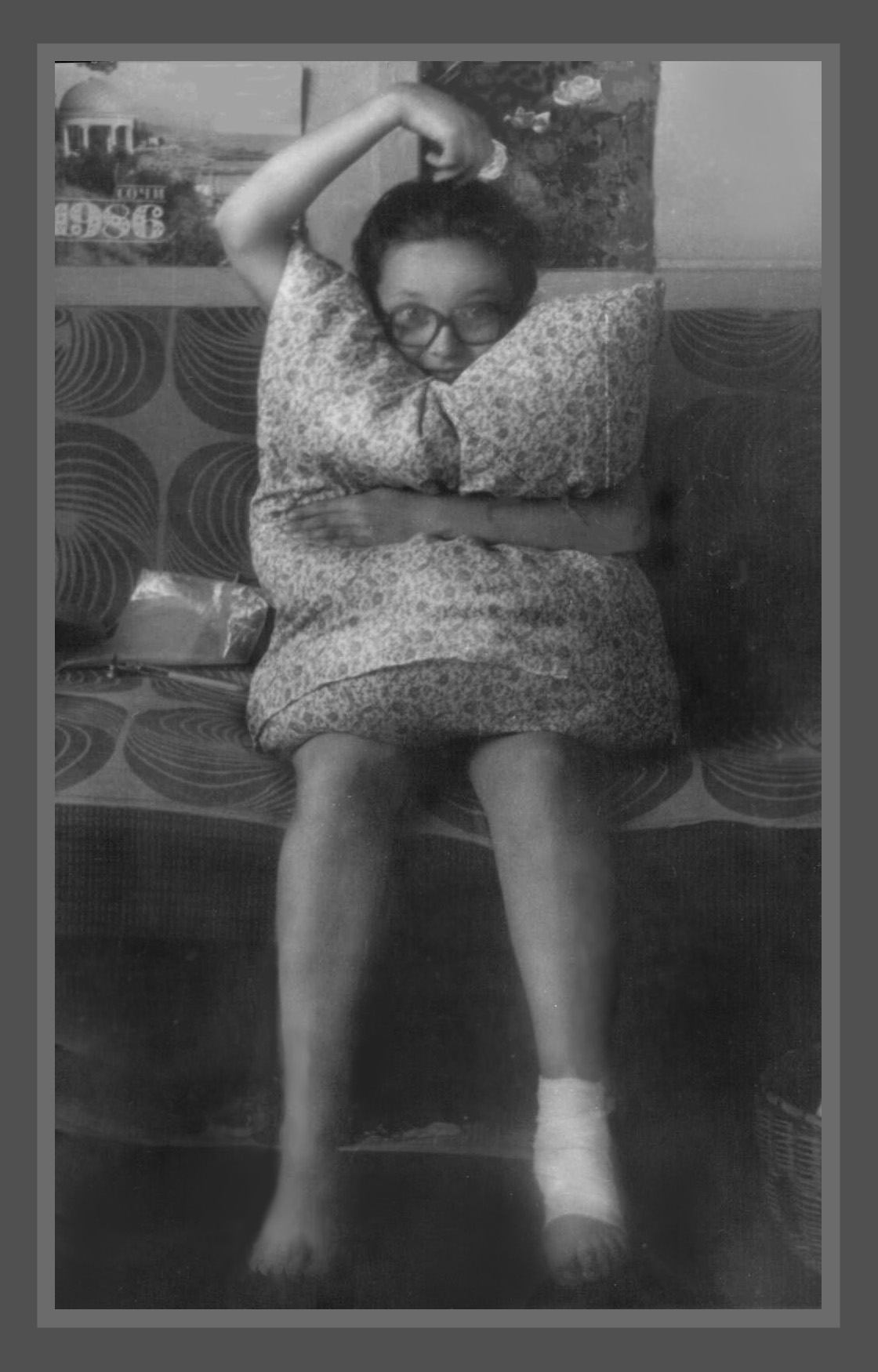

Это произошло, когда Маша училась в третьем классе – и в общеобразовательной, и в музыкальной школе. Заканчивался февраль 1986 года, в музыкальной школе готовили отчётный концерт за первое полугодие. Получилось так, что дня за два до концерта я сильно простыла; чувствую, что не поправляюсь, а наоборот – всё развозит и развозит. И в день концерта точно понимаю: из дома выйти не смогу. Я никогда раньше ни под каким видом не отпускала Машу далеко и одну, хотя накладки случались, конечно. В музыкальную школу возила её – туда и обратно – уже третий год. До музыкальной школы путь простой, но не близкий. Ехать в Тушинскую музыкальную школу от нашего дома удобно только на шестом трамвае. Примерной езды – полчаса: от улицы Героев-панфиловцев до Тушинского исполкома, рядом с которым и находится здание музыкальной школы.

Как быть? Время шло, но что делать, не знаю. Концерт – вот уже скоро, буквально через два часа. Никогда раньше я не отпускала ребёнка одного так далеко… До последней минуты я искала варианты, но не находила, с кем можно отправить Машу. Наконец позвонила Инне Шакировой, которая жила в соседнем доме, училась на класс старше у нашей же учительницы Оделии Харитоновны и принимала участие в том же концерте. Хотела договориться с её мамой, чтобы та в порядке исключения взяла с собой Машеньку, а потом привезла её обратно вместе с Инной. Нет, телефон не отвечал, видимо, все ушли. Что делать? У меня температура, слабость… Голова идёт кругом. Эх, не рассчитала я свои силы!

Маша ревёт, говорит, что остаться дома ей нельзя, ведь она всех подведёт. Да всё понятно. Я приняла решение.

– Машенька, поедешь одна. Дорогу знаешь. Я прослежу твой путь до трамвая из окна. Как ты сядешь – я увижу. Когда сойдёшь, аккуратно переходи дорогу перед исполкомом. Отпускаю с условием, что в музыкальной школе тут же, перед концертом, найдёшь Инну и её маму, всё объяснишь. Назад приедешь только с ними. Поняла?

– Ой, мамочка, всё поняла. Давай скорее одеваться, а то опаздываю!

Оделась быстро, взяла «музыкальный» красненький портфельчик, и вот уже вижу, как моя самостоятельная пианистка в синеньком клетчатом пальтишке и пуховой серенькой шапочке выходит из арки, спешит по натоптанной тропинке к трамвайной остановке, что как раз напротив окна. Движение машин у нас на улице довольно тихое. Маша перешла неширокую дорогу, подошёл трамвай. Она села и уехала. Так, этот этап пройден. Был час дня, концерт – в три, значит, вернуться она должна примерно часов в шесть. Я очень жалела, что некуда позвонить учительнице, Оделии Харитоновне: в школе её искать не будут, а домой нужно было звонить ещё вчера вечером, чтобы предупредить заранее. Вчера-то я и не думала, что мне будет так плохо сегодня!

Да и что толку теперь… Совесть меня загрызла. Никакие пилюли мне были не впрок. Вспоминались страшные случаи, происшедшие недавно с детьми в нашем районе – не дай Бог… На работу Володе я не могла дозвониться и также жалела, что утром не предусмотрела всего этого: понадеялась на себя, а зря. Дежурный отвечал, что Владимир Михайлович на выезде. Время шло, и те шесть часов вечера, которые сторожили меня, пробили время тревоги. За окном опускался сумрак. Нет, что-то явно не так... Полчаса ещё можно подождать, а там... Прошло и полчаса. Никого и ничего слышно не было.

Очень хотелось просто прилечь, но я даже присесть не могла – от волнения. Кто-то позвонил некстати, я переговорила коротко. Вдруг – опять телефонный звонок. Хватаю трубку:

– Мамочка, это я.

– Машенька, где же ты?

– Мама, тут очень плохо слышно и трубка холодная.

– Где ты?

– Я... в телефонной будке.

– Где это?

– Напротив исполкома. Трамваи не ходят, и хоть скажи, какой у нас номер автобуса, который идёт к нашей булочной на Туристской улице?

– Машенька… Номер девяносто шестой, помнишь такой?

– Нет. А где же я тут его найду?

– Ах ты… Спроси – скажут. Остановка – рядом с трамвайной. Да, спрашивай у старушек, каких не страшно. И когда сядешь в автобус, ни с кем не разговаривай, сядь поближе к водителю, хорошо? Ты хоть вспомнила, что девяносто шестой автобус делает у булочной последнюю остановку, там у него круг, и все выходят. Ладно?

– Ой, ладно…

Ну, всё! Такого я не ожидала, а ведь вполне могла предположить. Слов нет пересказать, как я ждала ребёнка, не отрываясь от кухонного окна, из которого на меня дуло во все щели. Правда, платком прикрылась… Стало уже не только темно. Стало – почти беспросветно, и уличные фонари тускло пробивали темноту зимнего вечера. Трамваи и в самом деле где-то застряли, а автобус из окна увидеть нельзя, его остановка – далеко. Господи, помоги… Какие-то люди группами и в одиночку шли по направлению от дороги к нашему дому, чтобы пройти через нашу арку в другие дворы, к другим домам. Эта арка – чуть ли не под нашим балконом, так что хорошо видно всех идущих. Шли какие-то дети.

Нет, Машеньки с ними не было. Я себя мысленно уничтожала… Потушила свет, чтобы лучше видеть. Изменений нет. Прошла ещё одна толпа… Вдруг, к счастью, вижу, как позади всех – по размытой тропке – катится мой тёмно-синий маленький комочек со знакомым портфельчиком-маячком.

Наконец-то! Слава Богу… Открываю дверь, обнимаю ребёнка. Раздеваю, реву в три ручья.

– Мама, перестань же!

– Маша, ну что же ты с Инной не приехала, как мы и договаривались?

– Мамочка, я забыла подойти к ним вовремя, а когда вспомнила после концерта, было уже поздно – они уехали…

– Так с кем-то другим бы поехала, с кем в нашу сторону по пути, хотя бы до половины дороги!

– Я всех пропустила почему-то…

Я никак не могла прийти в себя.

– Ну что, сильно испугалась? – переспрашивала я.

– Да не очень, просто на автобусе мы с тобой ни разу не ехали.

– Нормально было в автобусе-то?

– Да так, ничего, пассажиров мало. Ребята какие-то ехали, вроде кто-то из нашего дома, но я уже не решалась к ним и подходить.

Даже про концерт я спросила в последнюю очередь, да тут же и снова подумала, что ни в коем случае не нужно было отпускать ребёнка в одиночку. Накормила, напоила, но успокоиться долго не могла. Володя вернулся домой очень поздно и, когда узнал про наши «концерты», чрезвычайно расстроился. В первую минуту был просто шокирован: как я могла так поступить?

Кому нужен такой концерт, да и вся эта самодеятельность?

Зато Маша быстро успела освоиться в новом качестве, почувствовала себя героиней и сказала:

– А теперь-то уж меня можно запросто отпускать одну – хоть куда, даже к бабушке Зое на Кропоткинскую! Я все дороги к дому изучила!

-

5. История, начавшаяся в школе, а закончившаяся в больнице

Особый случай

А вот что произошло в пятом классе. К тому времени Маша подросла, стала почти самостоятельной девочкой. Уже могла в чём-то разбираться вполне без чьих-либо советов, а кое-что вообще решала сама, никого не посвящая в свои трудности. Но уж так ли она могла полагаться только на себя? Она об этом, наверное, не задумывалась.

Нагрузки в обеих школах значительно возросли, однако времени на прогулки у неё оставалось предостаточно. Зимой – санки, коньки, лыжи и весёлые зимние игры, а летом – все прелести жизни. Всегда и везде – в постоянном движении, без движения моя девочка не могла. Я даже и не запомнила ни разу, чтобы Машенька долгое время проводила в неподвижном состоянии.

И вдруг однажды весной приходит из школы, вяло обедает и сразу же садится за школьные уроки, чего раньше не было: или тотчас в музыкальную школу ехать надо, или на улицу – срочно погулять. А тут – сидит и час, и два… Что-то пишет прилежно, очками уткнулась в тетрадку, в раскрытый учебник не глядит. Я как раз никуда не ушла, оставалась дома и не заметить этой странности не могла. Спрашиваю:

– Что, разве на музыку сегодня не надо?

– На сегодня всё отменили.

– А чего это так усердно пишешь и пишешь? Что, контрольная будет?

– Ага, завтра же, очень важная.

Долго ещё высиживала, но всё равно когда-то пришлось и встать из-за письменного стола. Вот когда она вставала, я и вошла в комнату.

Маша медленно отодвинула стул и осторожно переставила правую ногу. Да, но… А левую? Её Маша вытащила из-под стола еле-еле. Ногу? Я не узнала её левую ножку – на коленке раздувался огромный шар, размером как два или три больших кулака. Колготки, не рассчитанные на такую специфическую форму коленки, предельно растянулись на ней и трещали в поперечном натяжении. Машенька сама глянула и… заревела во весь голос. Мне просто стало плохо – на месте: я моментально выронила всё, что держала в руках, хорошо, хоть это был не кипящий чайник, например. Сквозь натянутые колготки я осторожно потрогала этот шар, он был раздутым, как боксёрская груша, и твёрдым, как камень.

– Машенька, что это такое? Откуда?

– Мамочка! Это я упала… нечаянно...

– Как же… можно так упасть? Когда и где? – настаивала я.

– В школе, на переменке. Ещё утром. Мы с ребятами на улице бегали…

– Так чего ж ты сразу-то… Или сразу же такого не было?

– Не было, – Маша явно не хотела признаваться.

– То есть… Дай сообразить. Ну, ладно, но ведь даже когда из школы пришла, такого не было, иначе бы я заметила! Да ведь тебе же больно было! – не переставала причитать я. – Как же ты терпела-то столько времени?! И что же ты в школе не сходила в школьный медпункт, именно – в ту же минуту, как только это произошло? Ведь тотчас же и разобраться было бы легче, да и до такого состояния дело не докатилось бы!

– Ой, мамочка…

– Эх, зачем же ты столько тянула! Ты потрогай, какая страшная, твёрдая опухоль! Ложись скорее.

Пришлось срочно – это уже после шести часов вечера! – вызвать врача, и, пока он к нам ехал, пыталась приложить лёд, только к какому месту его прикладывать? Потребовалось бы целое ведро льда, чтобы этот шар окружить.

Я опять за своё:

– Маша, ну, если не в медпункт, так почему сразу домой не пришла; более того, почему даже в обед ничего не сказала?

– Думала, ты ругаться будешь, – твердила она.

– Ты что – маленькая и глупая? Ругать – это не главное. Неужели ты не понимаешь, что у тебя с ногой очень серьёзно? Я такого ещё в жизни ни у кого не видела. Неужели нельзя было утром же домой прийти, а не терпеть и не тянуть до вечера – куда теперь тебя девать? А в школе – что же, ничего не заметили? Господи… Наверное, нужна какая-то операция, а уже скоро ночь. И в какую больницу тебя заберут теперь?

Приехал врач, сказал, что тоже никогда такого не видел. Велел собираться в больницу, стал звонить: куда возьмут? Я стала умолять, чтобы он просил забрать Машу в нашу ближайшую, Седьмую детскую Братцевскую больницу, которая буквально в десяти минутах ходьбы. Слышала, что там неплохое хирургическое отделение, и подумала также, что лежать придётся долго, так хоть будет близко каждый день приходить к ребёнку. Да, как раз в эту больницу и отвезли, и хирурги ещё были на месте. Сказали, что серьёзно, что нужен снимок, что, возможно, необходимо хирургическое вмешательство, что лежать будет долго. Дела ещё те...

Вот тебе экзамены, концерты и всё остальное!

Взяли какие-то анализы, сделали ещё что-то…

Велели приходить завтра.

Домой я вернулась поздно. Володя только что приехал с работы. Был очень удивлён, что дома никого нет в такое позднее время. Он чувствовал себя очень неважно, после Чернобыля сильно болел – сам недавно вышел из госпиталя. Боже, кругом одни болячки! Я ему всё рассказала. Он очень огорчился. А эту коленку ещё не видел… Был готов тут же пойти в больницу. Ну и зачем? Мне стоило большого труда убедить его, что это ничего не меняет, что не пустят, только устанет. Остались дома, а утром пошли в больницу. К Машеньке не пустили, но с лечащим хирургом побеседовать удалось. Врач сказал, что эта опухоль – гематома. Вот рентгеновский снимок. Показал этот снимок, приблизив его к оконному стеклу. По снимку видно, что сустав и коленный мениск, к счастью, не повреждены. Жуть! Всё понятно, всё видно. Сказали, что сделали операцию. Все прошло удачно. Показал другой снимок. Видите? Понятно? Прокололи, глубоко прочистили, обработали, наложили гипс. Разница заметна.

Гипс – на три недели. Гипс? Ну, хоть так…

Обещали благоприятные результаты лечения.

Володя частично успокоился и поехал на работу.

Когда я пришла в больницу вечером в часы посещений, меня пропустили наконец-то в отделение. Я вошла в палату и… Сначала я увидела этот гипс, а потом узнала самого ребёнка, словно застала кадр из фильма ужасов: огромный белый корявый столб растянулся на всю длину ноги, как рыбацкий массивный сапог-заколенник, торчат только пальчики на ноге – для вентиляции. На коленке – вроде дупла, перебинтованного многослойно. Что в том дупле, какой там прокол – ничего не ясно. Маша выглядела, как будто это её вставили в эту упаковку, а не наоборот. Она присела на кровать, скорее условно. Сидеть было очень неудобно, почти невозможно, лежать или стоять – легче.

Двигаться с этим «сапогом» очень трудно, но всё же... И Маша вскоре как-то приспособилась. Со временем она пришла в себя, да и я тоже. После объяснений с врачами нам стало легче. Вскоре настроение ребёнка улучшилось.

Правда, Машенька постоянно меня спрашивала:

– Мама, ты хоть узнай, у меня всё до конца пройдёт или я буду, как утка, переваливаться или на костылях прыгать? И когда пройдёт-то?

– Да, узнаю. Ты смотри, передвигайся осторожно, не падай, а то хуже будет!

– Да ты что, я постараюсь!

Как уж она старалась, не знаю. Да потом и рассказывала:

– А мы в отделении с другими ребятами играли и хулиганили, когда врачей не было.

– Неужели? И как же это возможно? Ведь у каждого – гипс, лонгетки или какие-то шины, да и многим лежать нужно.

– Лежать нужно не всегда, а меня сразу и спросили: в футбол с нами играть будешь?

– Ну какой может быть футбол, когда ты с ноги на ногу переступать не могла? – изумилась я.

– Да я тоже так подумала, что не смогу, а мне говорят: будешь на воротах стоять, там можно не двигаться!

– Постой, постой, – что-то я не могла взять в толк. – На каких воротах? А где же мяч взять?

– Да какой там мяч? Обычное судно – и здорово оказалось!

– Ничего себе! – я ещё не слышала, чтобы так играли в футбол, даже в цирке. – И ведь до этого ж кто-то догадался… Да и где же играть-то?

– Да в коридоре.

– В коридоре, на воротах… И как же ты? Стояла?

– Конечно, и даже голы не пропускала!

Вот это да! Мы до такого в больницах в своё время не додумывались, а я все мои детские больницы помню. Пролежала Маша всего около месяца. Когда сняли гипс, стало видно, что опухоль на коленке прошла, но хромота осталась – такую тяжесть приходилось на себе носить! К тому же вся детская фигурка пошла в перекос, что очень заметно со стороны.

Предстояли новые испытания – упражнения для восстановления осанки, чтобы исправлять начавшееся искривление позвоночника, не дать развиться сколиозу или чему-то подобному. Вот так: уши вытащили, так нос увяз. Обещали, что за год можно будет «обогнать» этот сколиоз. Нужно не упускать время. Подолгу сидеть за пианино или за письменным столом не разрешали. А как заниматься – стоя, что ли? Пришлось часто ездить в поликлинику на лечебную физкультуру, на оздоровительные процедуры. Главное – дождаться лета, чтобы можно было плавать. Детское плаванье в бассейне – об этом можно было только мечтать! В плаванье – спасение. Плавать-то Маша любила, да только до лета ещё долго. В обеих школах – одни «хвосты».

Правда, одноклассники часто приходили и в больницу, и домой, подтягивали по программе. Особенно помогали Машины подружки Юля Петрова и Даша Бундакова. Юля однажды привела с собой и Костю Кузьмина – того самого популярного школьного хулигана, который часто обижал Машу и раньше, а в этот раз так толкнул её, что чуть не оставил калекой на всю жизнь. Я, конечно же, знала о прежних «подвигах» этого Кости – Маша и раньше рассказывала об этом, но неохотно. Однажды мне уже приходилось разбираться с этим мальчиком основательно после похожего происшествия, в прошлом году. Даже домой к нему ходила, разговаривала с его родителями, так что фамилию эту я не забыла. Да видно, плохо я с ним тогда разобралась.

Всё-таки на этот раз Костя серьёзно попросил прощения и впоследствии уже не трогал Машеньку. Маша потом призналась мне, что, когда упала, не хотела никому говорить об этом, а особенно – жаловаться учительнице. Ведь если бы она тогда выдала Костю классной руководительнице, то его бы уж точно из школы выгнали – за это и за другие хулиганские проделки. Ничего хорошего из этого для него бы не вышло. Пожалела она его. Ну, что тут скажешь?

6. История печальная, случившаяся с нашей собакой

Дик

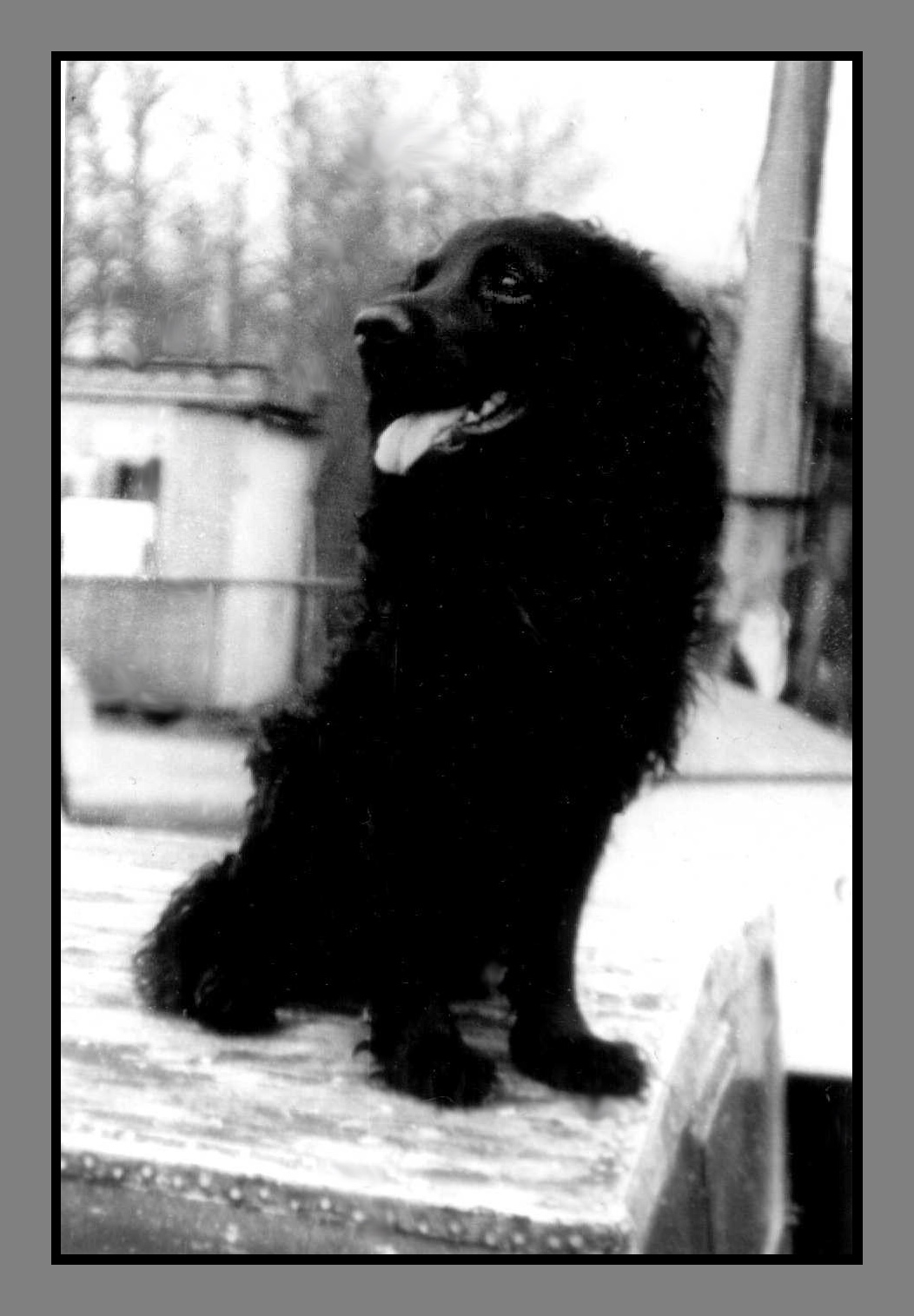

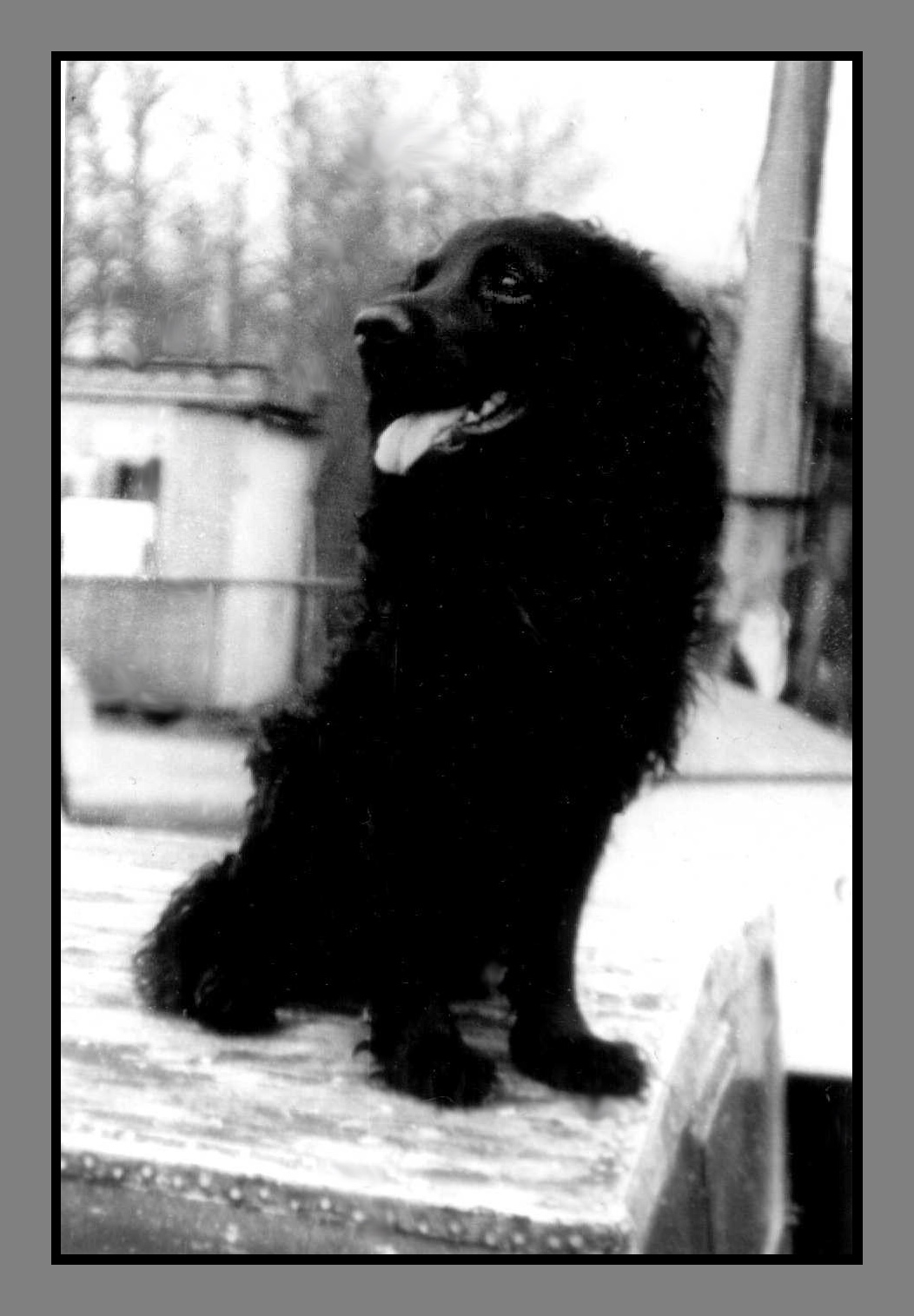

У моего брата Кости в 1980-е годы была замечательная собака, мальчик-спаниель по кличке Дик. Не могу утверждать, что таких собак на свете больше нет, но то, что в Великом Новгороде таких мало, – это правда. Мой папа с моим братом Костей давно присматривали себе собаку – с перспективой на охоту, здесь это очень распространённое занятие. Взяли Дика малюсеньким слепым щенком. Принесли домой буквально в варежке. Щенок унаследовал богатую родословную, которой могут позавидовать иные короли. Царский был щенок! Когда мама поила его из бутылочки тёплым молочком, он, ещё не зная меры, пил «до отвала» и тут же переворачивался лапками вверх, круглый, как маленький мячик. Подрастал быстренько. Становился очень занимательным. Кушал, баловался, делал лужи. Вскоре самому надоели эти лужи, которые без устали напускал по всей квартире; стал проситься на улицу.

Папа с мамой, конечно же, полюбили Дикушу, а Костины дети, которые раньше редко заглядывали к бабушке с дедушкой, теперь заходили гораздо чаще – поиграть со щенком. Особенно интересовался щенком Ромочка, говорил, что они хотели бы забрать Дика к себе. Так и получилось, что забрали, хотя и жили по соседству всей семьёй вчетвером в одной комнате коммунальной квартиры. Детям, Марине и Роману, стало веселее в компании с собакой.

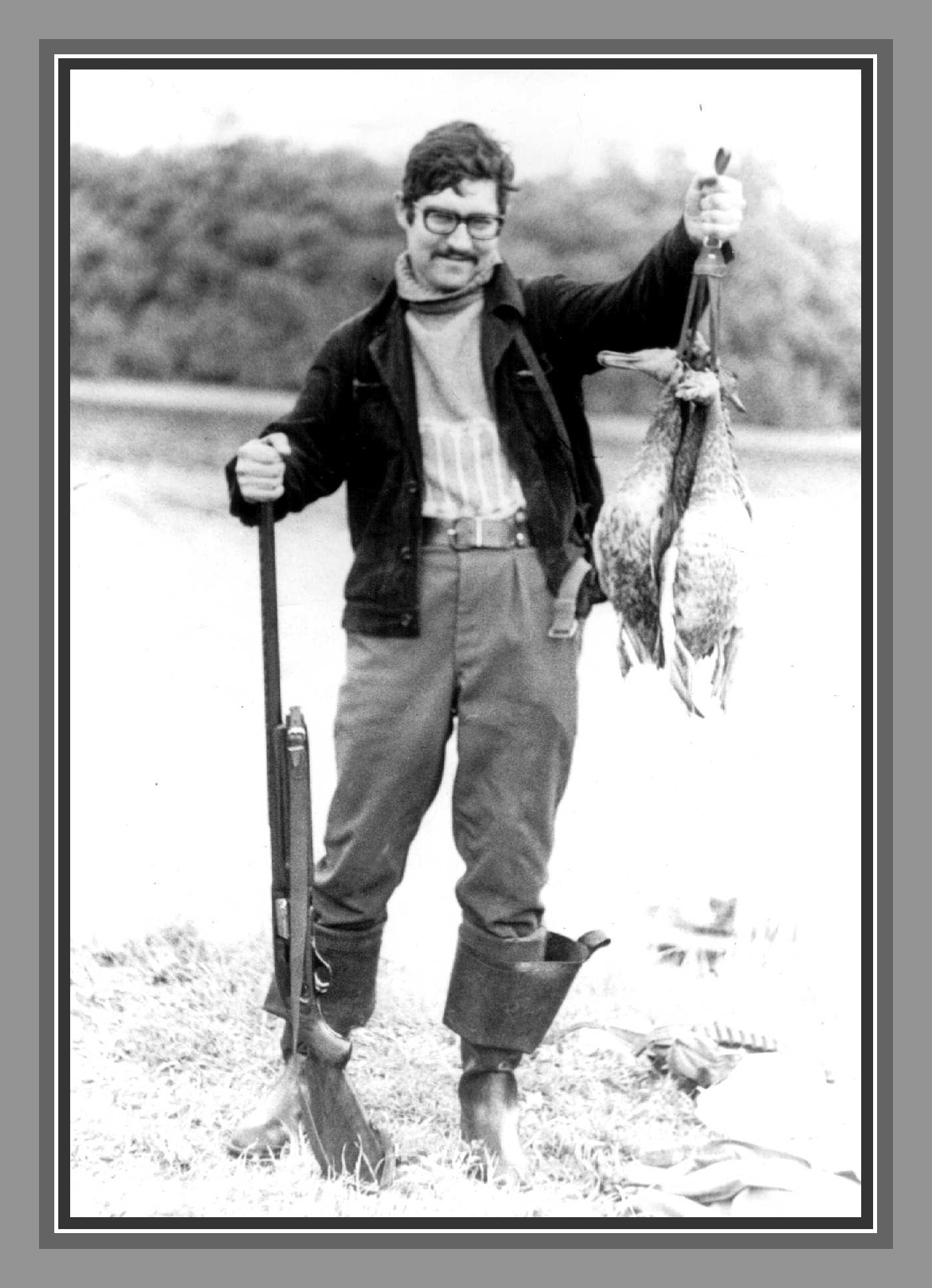

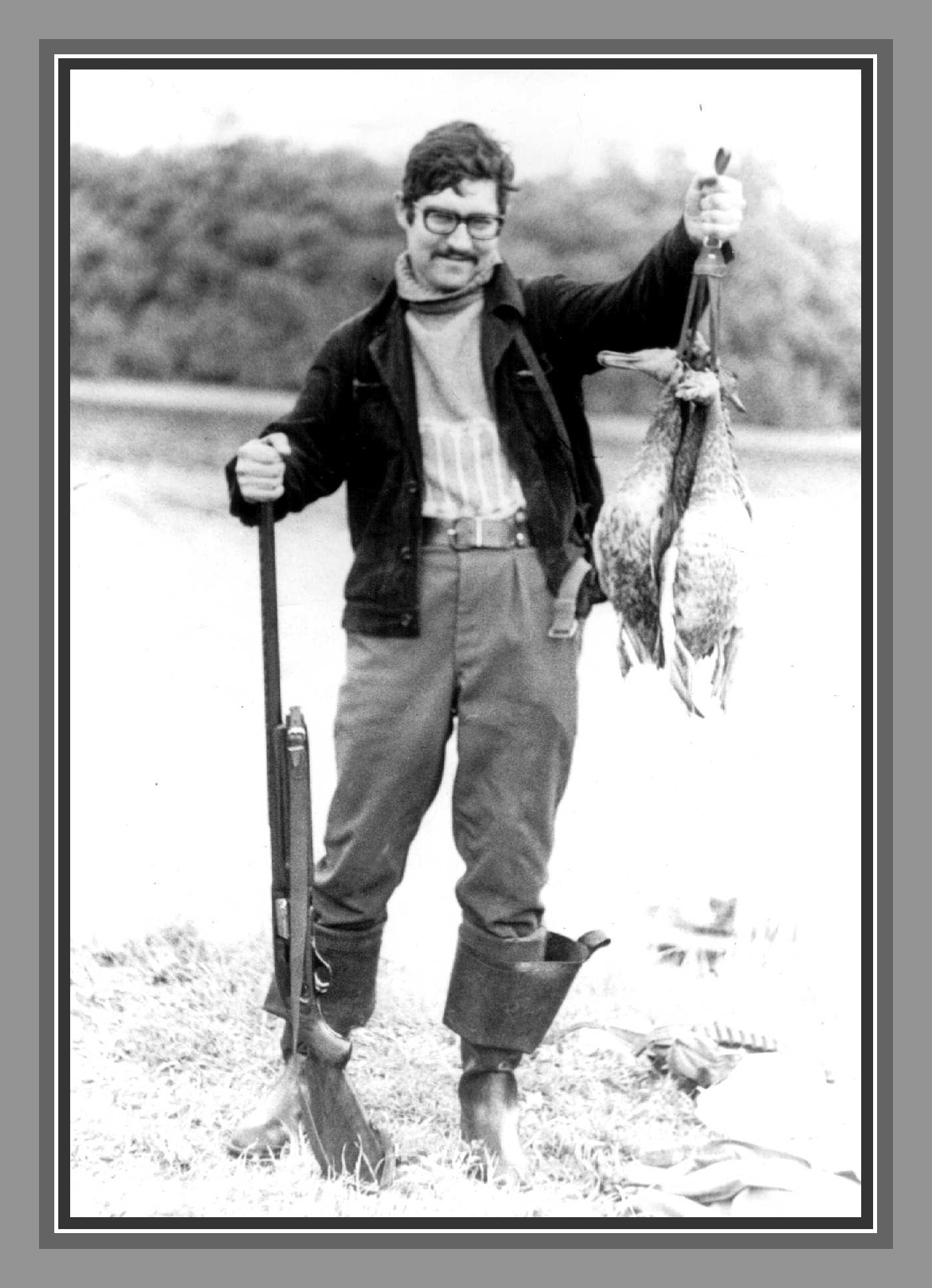

Вообще, Костя вместе с отцом всегда увлекались охотой, и летом, и зимой – сезона не пропускали. Ходили и на уток, и на вальдшнепов, и на перепелов, а зимой – на лося. Дику ещё далеко до этого, но... Он рос, становился толковым и красивым представителем своей гордой породы. Сам – иссиня-чёрный и шелковистый, блестящий, стройный, гибкий. Уши мягкие и длинные. Нос и лапы – чувствительные. Хвост – сильный и нетерпеливый. Глаза – умнющие. Весь – внимание. Хорошо поддавался воспитанию, быстро постиг обиходный лексикон и повадки людей. Казалось, пёс изучил каждого члена семьи, знал своё место и роль каждого человека в доме. Был ласков и предупредителен с детьми, а дети в нём души не чаяли. Особенно же любил, когда его приводили домой (или в гости?) к дедушке и бабушке, носом чуял, когда и куда его ведут.

По старой привычке, прежде чем провести ревизию всей квартиры, устремлялся на кухню – к бабушке. Дедушку любил без памяти, а бабушку – по расчёту: знал, что в любом случае его никто лучше бабушки не накормит и более нежно не приласкает. Костя с Диком обращался коротко и сурово, когда куда-то спешил, а в минуты отдыха расслаблялся душевно, и Дик от него не отходил.

Полюбил Дикуша и ту охоту, с которой ему пришлось-таки столкнуться. Правда, он поначалу не понимал, для чего нужна какая-то утка, которая вот только что подстрелена и упала в болотистые дебри. Что с ней делать? Ничего, вскоре привык, понял, зачем его держат.

Зимой же, по грудь в снегу, нырял, подбираясь к далёкой добыче, – быстро научился. Кто для чего рождается на Земле? Охотничья собака, наверное, для этого. Ружья, патроны, запах пороха стали для Дика привычными. В машине ездил спокойно, потому что брали в машину часто. Сидел как столбик, смотрел на дорогу, беспокойств не чинил. С другими собаками всюду ладил, зря никогда не задирался, вёл себя достойно. В спокойной обстановке держался свободно, однако серьёзность и благородство сохранял неизменно. Конечно, я очень мало разбираюсь в собаках, хотя Дик – это не первая собака в нашей семье, да прошлые были в моём милом детстве, долго не задерживались, их отдавали потом кому-то на волю в деревню.

А вот Дик – другое дело. Когда мы приезжали из Москвы и Дик, переступая порог квартиры, уже носом чуял посторонних, папа ему говорил про нас:

– Дик, это свои!

Дик понимал, вежливо давал себя погладить, не стеснялся, не выказывал неудовольствия в наш адрес. А когда приезжал ещё и Володя и его приезд в Новгород совпадал с сезоном, то, бывало, и на охоту ходили: папа, Костя, Володя и Дик. Володя и Дик друг к другу привыкли сразу. Я любила Дика, правда, немного с опасением, понимала, что лишний раз испытывать его терпение или привлекать его внимание не стоит. А Маша прямо «прилипала» к нему, гладила и обнимала, говорила, что заберёт с собой в Москву. Дик не возражал. Он был привычен и снисходителен к детям. Мариночка и Ромочка чего только с ним не вытворяли – был им как игрушка и добрая нянька. Словом, детей очень любил и чувствовал своё перед ними преимущество в силе – сдерживался. Мне казалось, что Дик был умнее и тоньше других собак: почти как человек, по своему собачьему интеллекту – являлся личностью. Всё делал с пониманием. По одному слову выполнял все команды и поручения. Например, приносил тапочки – каждому свои, некоторые другие предметы, которые знал.

На улице слушал хозяина со вниманием, шёл без поводка и, например, подзывал издалека именно того, кого просил хозяин, то есть папа или Костя. Сторожил всё, что прикажут. Брал еду только из рук хозяев и только после слова «можно». Если положить кусочек колбаски ему на его великолепный влажный нос и сказать «нельзя», то он застынет статуей ожидания. А как только скажут «можно», так он уже этот кусок проглотил. Прямо как в цирке! Не любил, когда ворчат и ругаются, а любил свободу и природу. Мне кажется, что и на охоту он рвался потому, что выезжали за город, разрешали порезвиться вволю, побуждали проявлять свои врождённые задатки. Да и люди делали что-то другое, не то, что в городе: разводили костёр, беседовали подолгу, угощали мясом. В общем, любил добрые компании.

Я видела не один раз, как Дикуша тщательно обследовал новую местность, обнюхивал травинки, камешки, обходил вокруг кусты и деревья без видимой надобности. Ложился на траву, философски всматриваясь вдаль, – отдыхал. Очень не любил обязательных вещей и ритуалов. Но… Хотя и не нравилось плавать, а по приказу – пожалуйста, достану заброшенную в воду палку; не хочется мыть лапы после улицы, но раз заведено – бегом в ванную; пусть другие стоят на задних лапах, но если дети просят – вот, смотрите!

Порода требует уважения. По законам собачьего клуба раз в году нужно было показываться на смотринах, подтверждать родословную и кучу прошлых медалей, заслуженных родителями. Этого Дик точно терпеть не мог, в чём повторял своего хозяина Костю, который показухи вообще не переносил. Смотр обычно проходил на городском стадионе и состоял из трёх этапов, трёх кругов. Эти испытания нужно было проходить вместе с другими собаками и их хозяевами. Из первого круга лучших по выучке и выправке собак отбирают во второй, а уж самых-самых – в третий, победный. Костя рассказывал, что, как только он начинал собираться на такое мероприятие, Дикуша уже понимал, куда пойдут.

– Надо, хозяин?

– Надо!

Приезжали на место – суета, гомон; собаководы толкаются, прихорашивают собак, вытаскивают документы, оформляют какие-то бумаги. Скука… Скорее бы закончилась эта чехарда! Ну, первый круг выдержать ещё можно. И это не всё? Конечно, ведь отобрали во второй, так что – давай! Вот незадача…

Дик устало смотрит на Костю:

– Надо, хозяин?

– Надо!

Надо так надо, и опять – то же самое, но уже в числе избранных. Ура, вышел в третий тур! Дик, ну, давай, ведь ты же самый лучший, получай причитающееся тебе золото, как это делали твои предки! Давай. Давай же!

– Надо, хозяин?

– Надо!

Эх, хозяин! Дик тормозит, останавливается у последнего рубежа, смотрит умоляющими глазами: всё, хозяин, больше не могу. Собачье терпение кончилось. Костя пытался было – по первому разу – настаивать, так Дик вырвал поводок, отбежал подальше и сел как вкопанный. Протестовал, значит. А как же другие приказы и команды хозяина, выполняемые по первому же слову? Так те были по делу.

А здесь-то мы что забыли?

Медали – пусть получают другие. Что нам с них?

Так и приучил всех к мысли о свободе выбора. Вообще, свободу Дик любил во всём, так и воли давали ему предостаточно. Несмотря на то, что порода была редкая, собака завидная, Костя всё же практиковал выпускать его гулять во двор самостоятельно. Вот этого мне было никак не понять, при всех объяснениях. Такой соблазн – явно не к добру. Я только спрашивала:

– Не могут ли украсть собаку? А вдруг кого-то укусит?

– Да ты что! Он не кусается. И кто его укусить посмеет? И разве такая собака даст себя украсть?

– И всё же…

– Понимаешь, ему указана та окружность, внутри которой он может гулять привольно, – во дворе и около папиного гаража. Да и мы присматриваем, конечно.

– И он не нарушает?

– Вроде, не замечали.

– А как же домой возвращается? Как открывает двери в подъезд, в квартиру?

– В подъезд – смотрит, кто проходит из соседей. А там – в пять секунд взлетает на второй этаж, как гавкнет возле двери – вот мы и услышали.

...Вот это да! Всё было бы хорошо, но однажды, по приезде из Новгорода в конце летних каникул, Маша рассказала мне нехорошие новости. Недавно с Диком вышел случай, когда дедушка уличил его в излишней свободе гуляния. Пошёл однажды дедушка по каким-то делам со своей улицы Великой в сторону кремля. Дошёл до моста через Волхов, спускается вдоль парка по дороге, как вдруг видит – по краю полянки, чуть ли не по самому берегу Волхова, прогуливается Дик – как ни в чём ни бывало. Дедушка усомнился, хотел глазам своим не поверить: вдруг ошибся, спутал издалека с другой собакой той же породы? Громко позвал Дика, и тот – а это был точно он, – узнав дедушку, с места в карьер рванул к нему, сияя от счастья, и вдруг…

Сообразил: да, гулял в неположенном месте! Резко затормозил, прижался к земле, прямо врастал в траву, притворяясь её былинкой. Виктор Николаевич, конечно, знал, что Дика выпускают гулять одного, что не вызывало его одобрения – напротив… Но даже если так – чтобы тот гулял так далеко от дома – это непорядок; что-то не то происходит. Дедушка снова окликнул Дика, но тот затаился, отползая к кустам, всё скорее исчезая из поля зрения. Дедушка тут же решил разобраться в этом вопросе, отменил все дела, по каким куда-то шёл, повернул обратно. Направился к Косте домой. В Новгороде всё относительно недалеко, и через десять минут Костя уже открывал дверь, не подозревая, для чего пришёл отец.

– Где Дик? – строго спросил Виктор Николаевич.

– Как где – вон, лежит на своём месте.

– И давно лежит?

– Да нет, только что вернулся, погулять выпускали.

Дедушка прошёл в комнату, и видит, что Дик устало «спит», положив голову на лапы.

– Дик, ну-ка, вставай!

Дику вставать неохота, и он «спит» дальше, ещё надеется, что дедушка поверит в то, что ошибся, что там, на берегу, был вовсе не он. Виктор Николаевич всё рассказал Косте, браня его за то, что тот так безответственно относится к собаке, что Дика могут и в самом деле украсть, или отравить, или покалечить.

Дедушка был очень опечален и огорчён: Дикуша был ему слишком дорог. Дик уже и сам понял, что натворил, какую смуту внёс. Оторвался от своего половичка и забился под стол, в самый дальний угол. Виноват, точно виноват…

– Давай-ка, выходи! – снова позвал дедушка.

Дик нехотя вышел, голову склоняя.

Эх ты… Дедушка обнял собаку, а Дикуша облизал его с ног до головы, вымаливая прощение. Дика, конечно же, простили, да и не виноват он ни в чём.

Просто… Животное требует к себе того же внимания и заботы, что и человек. Иногда даже больше, потому что разговаривать не умеет. Наверное, как детей нельзя отпускать по волнам жизни без контроля, так и любое привыкшее к дому животное, тем более собаку, нужно бережно опекать. Если собака живёт во дворе собственного дома – это одно, а если в квартире – совершенно другое. Такой собаке гулять безнадзорно – как это же? Где она была, что пила или ела, с какими собаками компании водила – кто его знает?! С другой стороны, с кем же гулять, когда все домашние заняты своими делами? Поэтому Костю, так вольно относившегося к любимой собаке, тоже понять можно – в чём-то, но с большим натягом.

Машенька мне пересказывала это и добавила, что сильнее всего за Дика огорчилась бабушка. Но потом всё как-то подзабылось, загладилось и пошло по-старому, правда, за Диком стали следить строже. Некоторое время всё было спокойно. Следующей зимой снова брали Дика на охоту, что его подбодрило. Но с какого-то момента домочадцы поневоле обратили внимание на то, что состояние здоровья собаки пошатнулось. Сначала периодически, а затем всё чаще стали замечать, что Дик временами становится более вялым и менее инициативным, а через какое-то время резко меняет поведение и неожиданно возбуждается. Отчего это?

Начали разбираться, откуда всё началось. Костя стал припоминать, что не столь давно Дик вернулся с самостоятельной прогулки весь взъерошенный и взбудораженный так, как будто его драли чужие собаки. Он не просто вернулся, а влетел в дом опрометью, словно за ним гнались, тут же забился в свой угол. Возможно, пытались схватить и украсть. Когда Дикуша стал заболевать, высказывались предположения, что тогда или больная собака укусила, или какой укол вкололи люди злые…

Эх, как тяжело было это узнавать!

Я почему-то боялась именно этого, да и папа всегда был категорически против беспризорности – во всех отношениях! Бабушка, Нина Евсеевна, как врач просила Костю показать Дикушу специалистам, но у Кости на все рабочие и семейные дела времени порой не хватало, поэтому уделить нужное внимание Дику он не успевал. Считал, что обойдётся и на этот раз.

Потом же, когда понял, что дело оборачивается круто, возил в ветеринарную лечебницу, да вразумительного объяснения там не услышал. Или не захотел поверить никаким доводам? А Дикуше становилось всё хуже, так что он уже и гулять не просился. Ему бывало нехорошо от еды, от питья, от постороннего шума. Это становилось очень серьёзным, потому что собака жила в одной комнате с детьми. Дик уже частенько не сдерживался, огрызался на Мариночку и Рому по всяким пустякам, а то и гневался беспричинно, чего раньше ни за что бы себе не позволил. Дик сам себя не узнавал: не мог владеть собой, чувствовал, что глубоко виноват, но в чём?

Животные болеют и страдают от тех же болезней, что и человек, только пожаловаться не могут. Дикие животные, живущие на природе, тоже подвержены разным заболеваниям, но находят себе излечение травами и корешками, да и то не всегда. А домашние животные – в полной зависимости от людей, своих хозяев. Как люди сумеют или смогут ими распорядиться – всё остаётся на совести людей. Горько осознавать именно это.

Через год, когда Маша опять приехала на летние каникулы, бабушка с дедушкой и рассказали последние новости. Болезнь Дика обострилась критически. Машенька очень огорчилась, но надеялась всё же, что Дик поправится. Ей очень хотелось повидать его, да повидаться уже не пришлось. По стечению обстоятельств всё остальное произошло очень быстро. На следующий же день позвонил Костя и сказал, что у Дика дела очень плохи, что снова возил его на какие-то консультации, ещё куда-то, и все специалисты утверждали: собака – не жилец. Просили оставить в ветеринарной лечебнице, чтобы усыпить, но Костя отказался категорически, привёз Дика обратно домой.

А что дальше делать? Никто не знал. Спустя два дня, уже поздно вечером, в пятницу, когда Маша почти заснула, в дверь позвонил Костя. Ему открыли дедушка с бабушкой. Машенька слышала, как Костя плакал и говорил, что Дик вышел из себя, бросается на людей, что начались припадки, что умирает… Держать дома его нельзя ни минуты. Лечебница до понедельника закрыта.

Костя с отцом вытащили с антресолей ружьё и патроны.

Пошли в гараж заводить машину.

…Они вернулись только к утру, и до утра Маша с бабушкой не спали, замирали от страха, как там и что… Похоронили Дикушу в чистом поле, за Панковкой, недалеко от дедушкиной и бабушкиной дачи, по дороге на Шимск. Не знаю, что и как чувствовал Дик по дороге в машине, сопротивлялся ли судьбе. А может, увидев то ружьё, подумал, что едут на охоту…

Или от боли уже ничего не понимал и не замечал?

Дик прожил только шесть лет. Шесть лет для собаки – не крайний возраст. Все в нашей семье очень переживали его смерть, а мы с Володей – ещё и потому, что Маша оказалась свидетелем такого трагического случая, ведь она могла вполне приехать через неделю и хоть не видела бы и не слышала всего того! Да так вышло… Но как известно, жизнь домашних кошек, собак, многих птиц гораздо короче, чем жизнь человека, значит, нужно всегда быть в готовности, что расставание с ними неизбежно. Только привыкнешь к любимому другу, как вскоре придётся с ним расстаться. Что ж, даже если такая неутешительная теория ничего не меняет, то всё равно…

Дик остался последней собакой, которая была у нас в доме. Больше собак не заводили, и дети даже не просили об этом.

А когда нам приводилось ехать по Шимской дороге мимо того поля, мы всегда заворачивали к Дику.

Жаль, что все любимые живут на свете так недолго.

7. История, определившая дальнейшую судьбу Маши

Анна Захаровна

Анна Захаровна – это целая история.

Владимиру Михайловичу после возвращения из Чернобыля летом 1986 года становилось всё труднее ездить на работу в центр Москвы из Тушино, и получалось, что надо менять квартиру. Долго искали вариант обмена, и пришлось остановиться на Лефортово, откуда было гораздо ближе к работе. Владимиру Михайловичу было некогда заниматься вопросами нового устройства, и я должна была решить сама эти самые вопросы. Квартира нам подходила, а остальное приходилось приводить именно к этому знаменателю. Хлопот оказалось немало. Прежде всего я стала думать, где теперь будет учиться Маша, и оказалось, что общеобразовательная школа, 424-я школа, совсем недалеко. Здесь договориться было просто, а вот как быть с музыкальной школой? На весь Тушинский район была только одна – 17-я музыкальная школа, а тут как? Говорили, где-то близко есть такая школа, но, чтобы узнать точно, требовалось время.

Все справочники, которые мне попадались под руку, были старыми, и, кроме музыкальной школы на Авиамоторной, я ничего не находила. Съездила в эту школу – мне там совсем не понравилось. Оказалось, все занятия – вечерние, а хора вообще нет, а педагоги перегружены. Заниматься вечером? И как же это – без хора? Хор Тушинской музыкальной школы славился по всей Москве! Шёл октябрь 1988 года, Маша пошла в шестой класс, а для музыки – это предпоследний год занятий по семилетнему курсу, очень важный год. Кроме того, хотелось дать ребёнку хорошее музыкальное образование, ведь девочка музыкой увлеклась серьёзно. Продолжать ездить в Тушино не стоило – слишком далеко, да и другие причины были. И вдруг кто-то подсказал, что наискосок от нашего дома на Солдатской улице, напротив кинотеатра «Спутник», есть 29-я музыкальная школа, и неплохая, кажется. Хорошо! Но возьмут ли туда моего ребёнка, как говорится, с улицы, да и уже не в начале, а в середине четверти? Зашла к директору Марку Ефимовичу Кесселю, всё объяснила, и он спросил: как Маша учится? Я показала прошлогодний дневник, где были одни пятёрки. Марк Ефимович внимательно просмотрел дневник и сказал, что, возможно, примем. Надо подумать. Просил перезвонить. Перезвонила, а он и говорит, что ребёнка послушает опытный педагог Анна Захаровна Рубина. У неё есть вакантное место в классе, и если девочка понравится, то возьмёт к себе.

Вскоре мы пришли к Анне Захаровне. Анна Захаровна, пожилая и приятная, сразу расположила меня к себе. Она попросила Машу сыграть прошлогоднюю экзаменационную программу, которую Машенька немного уже забыла. Ничего страшного, Анне Захаровне было вполне достаточно услышанного. Она сказала:

– Девочка способная, но требует большой работы над собой. Вы знаете… Например… Полька Рахманинова – это неплохо, только в исполнении имеется масса недочётов. Надо много заниматься. Вы согласны?

– Конечно.

Так Маша и попала к Анне Захаровне. За это надо судьбу благодарить. Я и сама понимала, что серьёзно над исполнением фортепианных произведений Маша никогда не работала. Упражнения, этюды, гаммы проскакивали быстро. Красивые произведения она учила с удовольствием, быстро, легко, а чёрный труд – давался с трудом. Эффектно сыграть на концерте – замечательно, конечно, но до какого-то предела. Да и хотелось погулять, почитать интересную книжку, посмотреть кино и прочее… Так было недавно, а теперь требовалось другое. К тому времени мы уже окончательно переехали. Машенька стала ходить в две новые школы. В общеобразовательной школе встретили приветливо, да и в музыкальной тоже. Там и там говорили, что по всем предметам Маша соответствует нужному уровню.

В музыкальной школе, однако, нужно было не только соответствовать определённому уровню, но и ставить перед собой новые, более трудные задачи, и прежде всего – по специальности, а затем – по другим дисциплинам. С первого дня Анна Захаровна стала заниматься с Машей подолгу, кропотливо, настойчиво, да так, как ребёнку раньше и не снилось.

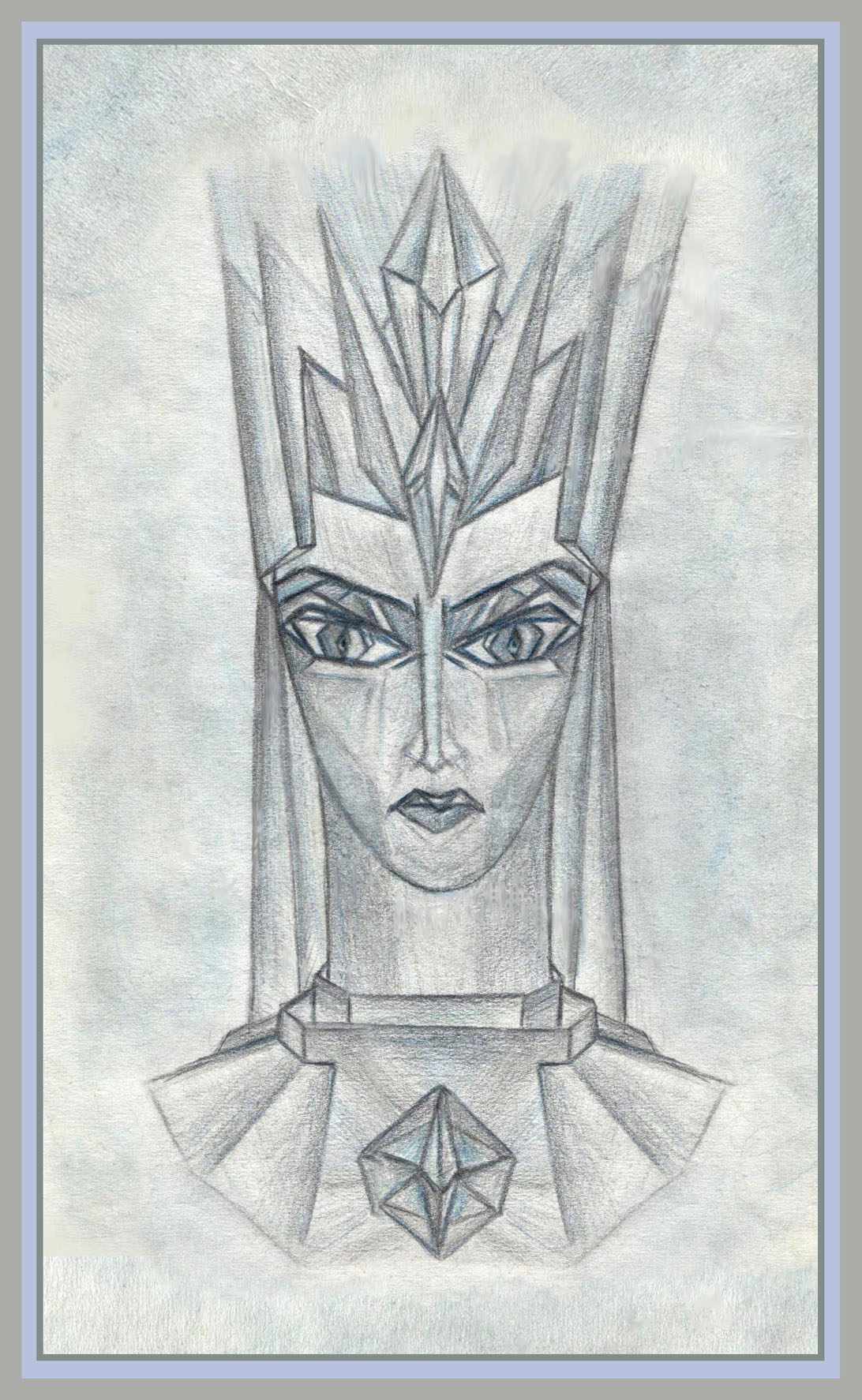

Только теперь Маша поняла, что такое строгий и требовательный педагог, да к тому же блестящий музыкант. Анна Захаровна сама – выпускница Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, класс профессора В. Н. Аргамакова, который в свою очередь учился у профессора К. Н. Игумнова. Анна Захаровна проработала пятьдесят лет в этой самой школе и всё своё мастерство, все знания передавала именно этим детям. Она сама прекрасно исполняла все произведения, которые включала в программу своих учеников, работала с учениками детально, назначала дополнительное время каждому, кто требовал особенного внимания. Некоторых детей даже приглашала заниматься домой, не считаясь с личным временем. Её дочь, Татьяна Рубина, как мы узнали вскоре, замечательная пианистка, заслуженная артистка России, часто даёт концерты. У Анны Захаровны и Татьяны Ефимовны случались такие выступления, когда они концертировали вместе, играли в четыре руки и на двух фортепиано.

Когда я узнала о том, что Анна Захаровна оказалась в состоянии воспитать и вырастить такую дочь, сказала Машеньке:

– Это может только истинный педагог, потому что обычно дети неохотно учатся профессии у своих же родителей. Чаще всего они не воспринимают собственных родителей серьёзно, а более прислушиваются к чужим авторитетам. Так что тебе остаётся одно: заниматься прилежно, слушаться Анну Захаровну и не подводить её.

Маша, конечно, старалась, и это было заметно. Меня даже удивило то, что раньше она без оглядки рвалась на улицу, к друзьям или ещё в какие необъятные дали, а тут сразу по возвращении из общеобразовательной школы – только в музыкальную школу, и больше никуда. Вспоминаю, когда составляли расписание индивидуальных и общих занятий в музыкальной школе, получилось так, что все дни от понедельника до пятницы у Машеньки оказались заполненными.

Жаль, ведь в Тушинской школе мы всегда составляли расписание таким образом, чтобы можно было совместить с двумя уроками по специальности, которые положено проводить за неделю, – и сольфеджио, и теоретические дисциплины, и даже тот хор, который Маша очень любила. Тут же получилось, что ничего не совпадает, что на занятия нужно ходить каждый день, то есть все пять дней в неделю.

Анна Захаровна спросила у меня:

– Устраивает ли вас такое расписание?

– Понимаете… Я не знаю, можно ли так сделать, но хотелось бы хоть что-то уплотнить, чтобы оставить Маше немного свободного времени.

– Свободного времени… – удивилась Анна Захаровна. – Свободного для чего?

– Ну, для всех остальных дел, ведь, кроме школьных уроков, ребёнку нужно… хотя бы иногда погулять.

– Погулять? А зачем ей гулять? То есть зачем гулять – отдельно? Пошла в школу – прогулялась, пошла обратно – снова прогулялась, вот и хватит. Сколько вообще можно гулять? Нужно много работать, чтобы наверстать упущенное и добиваться лучшего! Вы не согласны?

Конечно… согласны. Да как не согласиться?

Мне-то согласиться было легко, а как быть Машеньке? Раньше она много чего учила тяп-ляп. Как уже я замечала, Оделия Харитоновна, её прошлая учительница, всё ей спускала и особенно не требовала.

Я сама когда-то купила в Великом Новгороде сборник ганонов, привезла Маше и сказала, что все эти упражнения нужно играть каждый день, даже если в школе и не задавали.

– Зачем это? Подумаешь!

– Нет, не подумаешь, а так надо: и ганоны, и гаммы играть – на четыре октавы, а не на две, и непременно – расходящиеся. И аккорды – соответственно.

Да разве она меня слушала?

Зато привыкла гулять дотемна, даже зимой, а заниматься музыкой по вечерам, когда уже устанет за целый день. Лыжи и коньки трещали от усердного катания, и менять их приходилось частенько. А я-то как раз недавно и купила хорошие фигурные коньки, потому что старые стали малы: была рада, что попался нужный размер, ведь так просто в те годы ничего нельзя было купить! По переезде на эту квартиру мы очень обрадовались, что сразу же за музыкальной школой – стадион «Электрон», что туда пускают детей покататься на коньках. В старом нашем дворе заливали очень маленький каток, а тут – целое поле!

Вот о чём я думала, возвращаясь к нашему последнему разговору с Анной Захаровной. Наверное, и самой Маше было нелегко перестроить своё внутреннее отношение к занятиям музыкой, к ученическим обязанностям. Она уже понимала, что на одних способностях далеко не укатишь, как на тех же коньках. Занималась всё дольше, всё усерднее. И если раньше я частенько подгоняла её и уговаривала быть собраннее и трудолюбивее, теперь её было просто не оттащить от инструмента. Две девочки из её класса также занимались в этой же музыкальной школе, только у других педагогов. Так они обе говорили, что Маше просто повезло.

После того как мы сходили на сольный концерт Татьяны Рубиной в Рахманиновский зал Московской консерватории, где она исполняла произведения Шопена и Шумана, Маша совсем расстроилась и сказала мне тут же, после концерта, в вестибюле:

– Да, мамочка… Никогда я не буду играть так, как Таня Рубина.

– Ну, знаешь… Этого пока и не надо. Помнишь, как ты когда-то хныкала: мамочка, никогда я не буду играть так, как ты. И что? Ты давно уже играешь то, что мне в моей музыкальной школе и не снилось. А большое мастерство достигается как талантом, так и трудом. Тебе же – расти и расти. А там видно будет. Разве не понятно?

– Понятно. Мне ещё полтора года нужно учиться до окончания школы, и я должна успеть научиться многому у Анны Захаровны.

– Вот видишь, ты правильно рассудила.

Конечно, Маша всё понимала правильно и старалась делать так, как надо. Владимир Михайлович поначалу не понял, откуда у Маши взялась такая серьёзность в отношении к музыкальным занятиям, но когда познакомился с Анной Захаровной на одном из ученических концертов в музыкальной школе, был очарован ею безмерно.

Маше удалось успешно закончить шестой, затем и седьмой класс. Труд педагога и ученицы не был напрасным. За это время Маша сделала выбор профессии: осталась учиться в дополнительном, восьмом классе, чтобы подготовиться к поступлению в музыкальное училище. Занималась успешно, уже привыкнув к Анне Захаровне и её высокой мерке. Готовились усиленно. Маша закончила музыкальную школу с отличием. Мы долго не знали, в какое училище поступать. Решили, что будет поступать в музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова. Да, поступила удачно, на отделение «Хоровое дирижирование». Анна Захаровна поначалу удивлялась, почему Маша не стала поступать на отделение фортепиано? Но потом согласилась сама с выбором своей ученицы.

Хоровое пение Маша полюбила с самых первых дней обучения в Тушинской музыкальной школе, принимала живое участие во всех концертах и выступлениях хора, была его солисткой. Вообще, она любила коллективное творчество! После окончания училища с красным дипломом Маша поступила в Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, сначала на факультет «Хоровое дирижирование», а позже – на факультет «Оперно-симфоническое дирижирование», стала принимать участие в симфонических концертах в качестве дирижёра и музыкального руководителя.

Закончив оба факультета с красными дипломами, продолжила обучение в аспирантуре Московской государственной консерватории на факультете «Оперно-симфоническое дирижирование» в классе великого дирижёра Г. Н. Рождественского. Аспирантуру также закончила с красным дипломом. Теперь она – профессиональный музыкант: дирижёр Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, доцент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, художественный руководитель и дирижёр барочного консорта Tempo Restauro, специализирующегося на исторически информированном исполнительстве.

Как оказалось, все усилия не пропали зря. Музыка – это призвание Марии Владимировны Максимчук, и реально обрести свой путь в профессии помогла именно Анна Захаровна Рубина. Этого не отнять. Право, никогда не знаешь заранее, когда, где и при каких обстоятельствах встретишь человека, который перевернёт твоё какое-то представление о чём-то важном или определит твою судьбу. Встреча нашей семьи с Анной Захаровной была, к счастью, именно такой, определяющей Машину судьбу.

Да, а те фигурные коньки так и провалялись в кладовке все оставшиеся учебные годы, и на стадион «Электрон» Маша только и смотрела – со стороны забора, по дороге в музыкальную школу…

Январь 2004 г., в редакции 2023 г.

Картинки моего детства

Две главы из неоконченной повести

«Именительный падеж»

1. В нашем дворе на Мининской улице в Великом Новгороде

Воспоминания детства −

цепкие репейнички в мантии моей памяти −

не покидают меня никогда...

Самая запомнившаяся картина моего детства – звёздное небо. Настоящая огромная живая картина, даже панорама. Мне, наверное, не больше пяти лет, это примерно годы 1952-1954. Еду с горочки на санках. С горочки – сильно сказано, съезжаю со двора вниз по дорожке между двумя домами, как раз на улицу, на Мининскую улицу, уклон очень небольшой. Это значит, что еду медленно, есть время всё продумать, рассмотреть, повторить, и не раз, запомнить, а потом вспоминать.

Зима и вечер. Небо довольно ясное, присыпано звёздами.

Санки старые, устойчивые и добротные, удобные. На них можно лежать на спине, лежать и смотреть вверх. Это я сама догадалась, что лёжа и в движении интереснее смотреть на небо, такое далёкое, обворожительное. Маршрут моего спуска начинался от сараев, а заканчивался на тротуаре, перед проезжей частью улицы. Но это не страшно, так как машины ходили редко, и опасности никакой. Через проезжую часть улицы, то есть через дорогу, чуть правее, красовалась единственная в округе колонка городского водопровода. Тогда не существовало другого способа добыть воду, и тропа к драгоценному источнику не зарастала летом, не замерзала зимой. Долгие годы колонка сохранялась почти в том же виде. Правда, через какое-то время ею перестали пользоваться, потому что водопровод и отопление провели в каждый дом.

Примерно такая же судьба ждала и деревянные сараи, окружающие двор по периметру. В сараях хранились дрова, садово-огородный инвентарь, рыболовные снасти, велосипеды, многие другие вещи, необходимые в хозяйстве, держали кур и прочую живность. Дрова занимали половину сарая. В те годы удобств в наших домах не было никаких, и домашние проблемы решались не так, как теперь. Печи и плиты топили дровами, летом топили только кухонные плиты. Примусы, керогазы или керосинки занимали почётные места на кухне в каждой квартире, но и создавали определённую опасность для домочадцев. Может, в мои детские времена дети и гуляли допоздна потому, что с самого раннего утра и до позднего вечера взрослые часто выходили из дома во двор по делам. Приходилось то половички выбивать, то выстиранное бельё на просушку развешивать, то снимать уже высохшее бельё, то вынести на помойку ведёрко с помоями и мусором, то зайти в сарайчик за дровами, то рубить дрова.

И рыболовные снасти чинили, и керосинки прочищали, и перины выбивали, и тёплую одежду проветривали, и… всё прочее. И всё – во дворе, рядом с сараями. А уж на колонку за водой ходили по нескольку раз в день! Взрослые занимались домашними делами, а дети гуляли под контролем.

Вот мы и гуляли до «не хочу».

Да кто не хочет гулять?

Гулять любила и я.

Сидя дома, познаёшь мир таким, каким хотят преподнести его тебе родители. Мои-то родители при их занятости постоянно старались воспитывать меня, а потом ещё и брата, который был моложе меня на шесть лет, требовательно, не упуская времени и используя любую возможность. Первая возможность − они сами, подающие пример, как и что нужно делать или не делать. Вторая, не менее важная, − книги. Слава Богу, тогда ещё нас не захлестнула волна массового распространения телевизоров, а изобретение компьютеров только предполагалось. Кинотеатры стали значительным средством воздействия на моё сознание, но уже в школьные годы. А вот улица, двор, поленницы дров, сараи и сарайчики, заборчики, окружённые лопухами и клумбами летом и слоистыми сугробами зимой, та самая колонка с ручьями и лужицами вокруг неё, представлялись мне декорациями перемен времён года и явлений природы, настоящим миром, в котором я когда-нибудь вырасту.

Дома почти всегда было одно и то же, а за его порогом стремительно проносилась меняющаяся, неожиданная, открытая детскому любопытству жизнь. Эта самая обычная наша жизнь, под огромным, бескрайним куполом неподвижного неба, продолжалась изо дня в день, независимо от того, что происходило каждый день там, высоко, за границами видимого нами. Что там вообще известно о нас? Кто знает? Днём – мысли о дневном, о детском. А вечером… Вечером гулять казалось гораздо интереснее, чем днём, потому что небо проступало яснее, становилось глубже и ближе, опускалось ниже. Кого это интересовало, кроме меня? Ребята нашего двора редко выходили по вечерам, да это и хорошо.